Des clés pour réussir son implantation industrielle

Difficile identification du foncier ou des bâtiments disponibles et adaptés au projet de l’entreprise, faible maîtrise, pour les industriels, des coûts et des délais du projet, manque d’accès à des compétences spécifiques, etc. les freins à l’implantation industrielle sont encore trop nombreux. Comment les surmonter ? Nous vous donnons quelques clés pour réussir votre projet d’implantation.

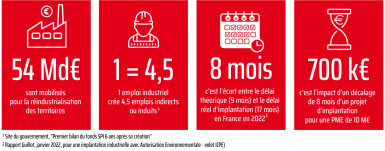

Quelques chiffres-clés

Ouvrir une nouvelle usine, agrandir son site, réhabiliter une friche, s’installer sur une plateforme industrielle… Une implantation demeure une opération complexe jalonnée de nombreux obstacles : disponibilité du foncier, conformité aux procédures d’urbanisme et d’environnement, accès aux compétences… Il en résulte un écart conséquent entre le délai théorique d’une implantation (9 mois) et le délai réel qui est de 17 mois en France en 2022 ; alors qu’il est de 8 mois en Allemagne. Un décalage qui implique un coût de 700000€ pour un PME de 10M€ et représente un frein à la compétitivité de notre économie alors que la course à la réindustrialisation est engagée en Europe.

©SCET

Infographie : Chiffres clésSources : ¹ Site du gouvernement, "Premier bilan du fonds SPI 6 ans après sa création" ² Rapport Guillot, janvier 2022, pour une implantation industrielle avec Autorisation Environnementale - volet ICPE

Plus de 300 implantations en 2021, et plus de 150 projets de premières usines recensées en 2022 par Bpifrance. Les projets industriels sont là ; pourtant, « nous avons toujours une longueur de retard », déplore un industriel. Sites clés en main, sous-préfets référents sur l’implantation industrielle récemment annoncés, plateformes de données pour identifier les terrains disponibles… Les pouvoirs publics rivalisent d’initiatives. Et ils ne sont pas les seuls : les dirigeants de start-up, PME et ETI peuvent aussi contribuer à l’accélération de leur propre implantation industrielle. Comment ? Par une meilleure compréhension de l’écosystème public et territorial, ainsi qu’avec une méthode solide et une gestion de projet permettant d’éviter les écueils classiques d’une installation productive.

7 clés de réussite de votre projet d’implantation

Comment construire une stratégie d’implantation et un cahier des charges complet, allant de caractéristiques immobilières au dynamisme de l’écosystème industriel local ? Comment anticiper le calendrier d’une implantation, une fois le site choisi ? Quand commencer à recruter ? Quels interlocuteurs faut-il mettre autour de la table, et comment les animer dans la durée ?

Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, le rappelle : « Pour produire en France, nous avons besoin de nouveaux sites productifs efficaces, sobres et innovants ; d’usines qui emploient des femmes et des hommes issus de tous les horizons et qui mettent la formation au cœur de leur projet ; d’usines qui valorisent nos savoirs faires. C’est le sens de dispositifs tels que le plan de relance et France 2030. »

Afin de donner aux dirigeants d’entreprises toutes les clés pour réussir leur projet d’implantation, la SCET et Compagnum ont uni leurs expertises territoriales et industrielles pour proposer un guide à destination des industriels ; Ce document détaille les actions mises en œuvre par l’Etat et les territoires pour faciliter l’implantation industrielle en France, clarifie le parcours d’implantation industrielle, et explique le rôle de chaque acteur à chacune des étapes. Il propose des clés concrètes et pragmatiques de réussite du projet, à l’appui d’exemples de terrain, pour adopter la meilleure stratégie d’implantation, comprendre les critères de choix d’un territoire, mettre sur pied un financement, recruter efficacement, travailler son ancrage territorial, ou encore suivre dans la durée l’impact économique d’un projet.

- Définir votre stratégie d’implantation

Formalisation du besoin et cahier des charges sont la base pour la programmation architecturale et le chiffrage des travaux. Ouvrir ou s’agrandir ? Foncier nu ou bâti ? Passer du linéaire au circulaire ? Choisir votre territoire

Certains choisissent le territoire le mieux-disant en matière de subventions. Cependant, l’expérience montre qu’une fiscalité allégée n’est pas un argument suffisant pour faire oublier d’autres irritants (bassin d’emploi et tissu entrepreneurial insuffisants, utilités inadéquates, etc.).Exemples de critères d'implantation Critères de choix du territoire

Modalités d'évaluation

Aides financières

Subventions, fiscalité (par exemple : taxe foncière, zones AFR...)

Qualité des infrastructures

Physiques (transports pour les employés, accès aux sites, transporteurs...) et numériques

Approvisionnement : eau, énergie, matières premières, réemploi

Disponibilité de ressources en circuit court

Dynamisme de l'écosystème local

Présence d'une filière, d'un cluster, qualité de la sous-traitance...

Acceptabilité par la société civile

Anticipation et gestion des nuisances potentielles (bruit, pollution, circulation, etc.)

Disponibilité réelle du site

Qualité du foncier et vérification des procédures réelles à effectuer

Qualité de l'accompagnement des acteurs locaux

Réactivité à vos demandes, qualité du relationnel, connaissance des entreprises locales

©SCET

- Financer le projet

Financement public, financement privé, montage immobilier… ces choix sont impactants et méritent d’être étudiés avant de prendre une décision. - Renforcer votre gestion de projet immobilier

Avoir connaissance des études qui vous seront demandées ainsi qu’à la collectivité est primordial. Certaines études comme celle de votre impact territorial ne sont pas obligatoires mais très utiles. - Recruter

Accéder aux bons savoir-faire, nécessite de se préparer dès l’acceptation du permis de construire. Certaines collectivités proposent des services aux nouveaux arrivants et coordonnent tout l’écosystème en faveur de leur bonne insertion. - Travailler votre ancrage territorial

Ne pas s’insérer dans l’écosystème local, c’est se couper d’opportunités sur tous les chantiers de votre plan stratégique. - Suivre dans la durée l’impact économique de votre projet

Les points à évaluer au long court sont, par exemple : la création d’emplois, la richesse créée au niveau local, votre contribution à des projets de territoire, le potentiel d’innovation, etc.

Pour aller plus loin :

Téléchargez le libre blanc : Réussir son implantation industrielle : le guide du dirigeant