© AdobeStock

La biodiversité, notre assurance vi(ll)e

Le besoin de nature est devenu majeur dans les métropoles. Or, à mesure que la planète se réchauffe, la nature dépérit. Il est temps de se saisir de cette cause universelle pour la préserver et la restaurer !

Le tour de la question

Trop longtemps en opposition, ville et nature doivent trouver un moyen de coexister. La prise de conscience grandissante des questions environnementales et les confinements successifs ont montré l’importance de retrouver des éléments naturels en milieu urbain, et les bénéfices qui peuvent en être tirés.

En ville, la biodiversité rend des services écosystémiques essentiels. Pourtant, à l’échelle de la planète, elle est tellement malmenée qu’elle ne peut souvent plus rendre ces services. En cause, une surexploitation des ressources par l’Homme et une inertie politique trop ancienne. Malgré l’état d’urgence, des solutions en faveur du vivant existent.

Pourquoi sauvegarder la biodiversité ?

La nature en ville contribue au bien-être des citadins et permet de répondre au défi du réchauffement climatique. Les infrastructures dites « vertes » (en opposition aux infrastructures « grises » de type parking) peuvent avoir un impact sur l’économie locale avec la création d’emplois directs, une hausse de la valeur du foncier, des coûts évités dans le domaine de la santé, etc. Leurs bienfaits sont multiples et de plus en plus reconnus. La nature ne peut plus seulement être considérée comme un élément décoratif de la ville. C’est aussi une forte demande sociale.

Pendant longtemps, les citadins se sont fait une fausse représentation de la nature, qui se rapprochait plutôt dans l’imaginaire d’un « jardin à la française » bien ordonné. Qui dit nature en ville ne dit pas uniquement ruches sur le toit, pelouses bien taillées et parterres de jolies fleurs.

80 % de la population française vit en ville ou en périphérie urbaine

54 % des urbains souhaitaient quitter la ville en France avant 2019 (sondage IFOP)

Mais la nature doit faire avec une urbanisation grandissante : les zones urbaines ont plus que doublé dans le monde depuis 1992.

Stéphane Marie, animateur-jardinier, est notre Grand témoin.

©Emmanuel Pain

L'étalement urbain accélère la disparition des infrastructures vertes

©Caisse des Dépôts

Pendant le premier confinement de 2020, on a vu resurgir des espèces sauvages en pleine ville : un renard dans les beaux quartiers londoniens, des paons à Madrid, des chèvres au Pays-de-Galles, un cerf au Japon, etc. De quoi surprendre les citadins du monde entier !

« Pourtant, ces animaux n'étaient pas bien loin et pas vraiment cachés », comme l'affirme Joëlle Zask dans Zoocities (éditions Premier parallèle, 2020). Simplement, personne n'y prêtait plus attention. Ces incursions ponctuelles montrent certes, que la nature peut vite profiter d’une baisse des perturbations humaines, mais elles ne prouvent pas un renforcement de la biodiversité. Au contraire, car si les animaux en sont à venir chasser jusqu’en centre-ville, c’est bien souvent parce que leur habitat naturel a été détruit par une construction ou une agriculture intensive…

Une nature diversifiée

© CDC Habitat

Lors de travaux dans les espaces extérieurs de la résidence Les Folies à Choisy le Roi, Edifis, conseillé par CDC Biodiversité, a conduit une expérimentation favorisant la biodiversité en créant des jardins partagés, un sentier pédagogique et une prairie.

Les espaces naturels sont aujourd’hui plus diversifiés, et prennent la forme de jachères fleuries ou encore de prairies mellifères pour préserver et restaurer la biodiversité ordinaire. Les espèces exotiques sont aussi bannies au profit de plantes locales vivaces et plus économes en eau. Il faut aussi être prêt à assumer en retour la présence d’espèces dites « indésirables » et d’herbes folles, favorables aux pollinisateurs.

Pour tenter d’inverser l’érosion de la biodiversité, il est temps de changer notre vision de la nature en ville : il s’agit désormais de penser les écosystèmes dans leur ensemble et les liens qui existent entre eux. C'est la définition même de la biodiversité, qui regroupe "les espèces vivantes animales ou végétales, leurs interactions entre elles et avec leur milieu", selon l’Office français de la biodiversité.

La nature n’est pas simplement quelque chose d’agréable ; elle est un élément essentiel au fonctionnement sain de l’être humain.

Service rendu n°1 : améliorer la qualité de vie des habitants

La présence de nature en ville répond à des enjeux de qualité de vie des populations. Dans leur majorité, les citadins expriment régulièrement un besoin de proximité plus grande avec la nature.

Pendant la pandémie due au Covid-19, de nombreuses voix ont exprimé ce besoin de nature, des scientifiques réclamant la réouverture des parcs et jardins en ville pour le « bien-être individuel et social » des populations, ou de simples citoyens demandant l’autorisation d’accéder aux espaces naturels sauvages via une pétition qui a recueilli près de 200 000 signatures.

Préserver la biodiversité, voire la reconstruire, est une nécessité de santé publique et de bien-être collectif. Une solution viable pour apporter un début de réponse aux questions sociales et environnementales de notre époque. En France, le secteur de la biodiversité contribue au PIB national à hauteur de 2,5 Md€. (source : CDC Biodiversité)

©Caisse des Dépôts

53 % des Français considèrent que la ville de demain devrait être celle « qui remet la nature au cœur de la ville » (sondage NewCorp conseil, 2018).

Service rendu n°2 : contrer les effets de la chaleur en ville

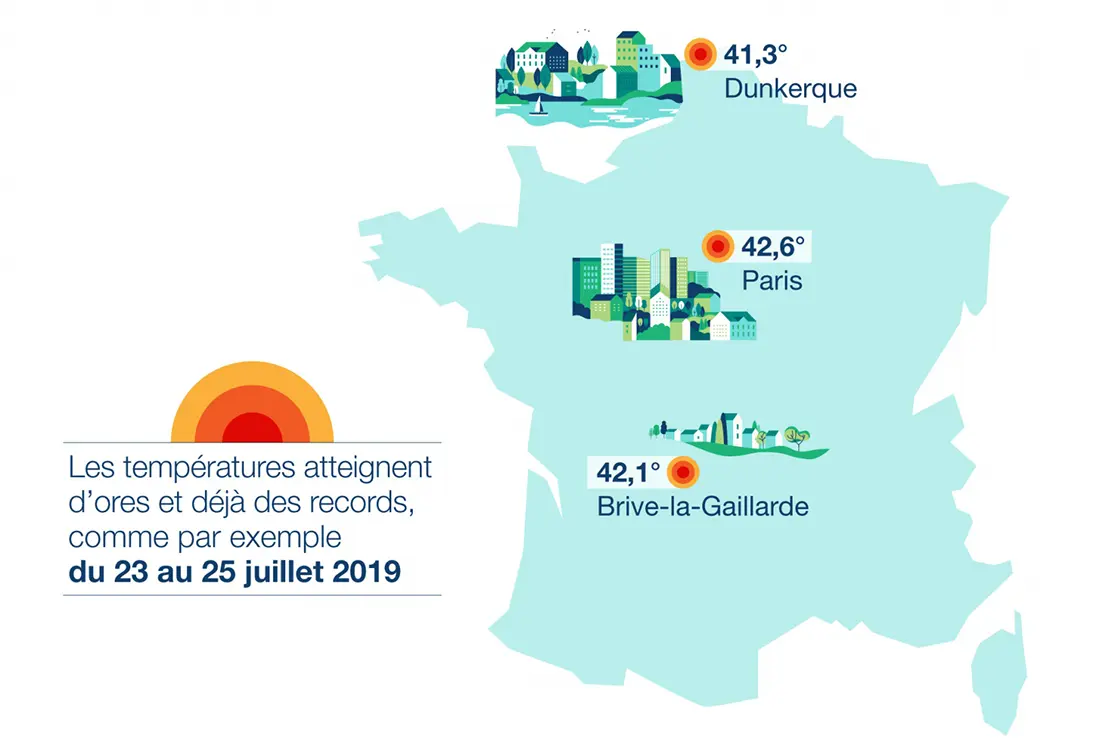

Le climat des villes est plus chaud que celui des espaces naturels environnants : trop de bâtiments, de véhicules polluants, sols trop minéralisés, etc. L’effet d’îlot de chaleur urbain se fait particulièrement sentir lors des épisodes de canicule.

Le retour du « vert », outre ses bénéfices visuels et sur la santé, est un moyen efficace de diminuer les risques lors de ces épisodes. Avec la hausse des températures qui s’annonce, une régulation par la nature devient plus que jamais nécessaire. Elle renforce la résilience des territoires face aux effets du réchauffement climatique.

On le sait, l’effondrement de la biodiversité est accentué par le réchauffement climatique. Si cette corrélation est connue depuis longtemps, les deux aspects sont encore trop souvent traités séparément, tant du point de vue de la recherche que des politiques publiques. Penser ensemble ces deux défis est d'autant plus essentiel que des actions trop ciblées sur le climat peuvent être dangereuses pour les écosystèmes et vice-versa.

©Jean-Marc Pettina / Caisse des Dépôts

Mur végétal ornant la façade du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris réalisé par Patrick Blanc, chercheur du CNRS en biologie et botanique, spécialiste des plantes des sous-bois tropicaux

Zoom sur...

Ralentir l'effet de chaleur urbain au Parc d'activités Icade de Paris-Orly-Rungis

©Caisse des Dépôts

©Caisse des Dépôts

Service rendu n°3 : améliorer la santé des citadins

La nature en ville contribue à la baisse de la pollution atmosphérique grâce à la séquestration du carbone dans les arbres et les plantes. Quand ils fonctionnent correctement, les écosystèmes terrestres et marins absorbent près de la moitié des émissions de CO2 générées par l’Homme sur la planète.

Il aura fallu une crise sanitaire d’ampleur mondiale pour que nous réalisions que la santé animale, la santé humaine et l’état des écosystèmes sont intrinsèquement liés. Il s’agit en fait d’une seule et même santé planétaire commune. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 23 % des décès et 25 % des pathologies chroniques dans le monde peuvent être attribués à des facteurs environnementaux et comportementaux qui contribuent à l’apparition de maladies d’origine souvent multi-factorielles : cancers, pathologies respiratoires, allergies, asthmes, maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, etc.

©Jean-Marc Pettina / Caisse des Dépôts

L'ancienne friche industrielle Kodak dépolluée à Sevran.

Solution #1 : dépolluer les sols

La transformation de la friche industrielle anciennement occupée par Kodak dans la commune de Sevran (Seine-Saint-Denis) en un îlot de biodiversité est un programme emblématique mené par CDC Biodiversité depuis 2015 dans le cadre du programme Nature 2050. A terme, cet ancien site désindustrialisé accueillera même un projet d’agriculture urbaine hors-sol et un centre de formation sur les métiers de l’horticulture. Un bon exemple de « ménagement » du territoire plutôt que d’aménagement.

Solution #2 : renforcer la trame verte et bleu du territoire

Faire en sorte que les espaces qui existent soient fonctionnels pour les espèces terrestres comme aquatiques, et créer une connexion entre ces différents espaces. L'objectif est de préserver certaines espèces en danger, comme avec l'installation de crapauducs à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).

Ces initiatives rapprochent la nature des lieux de vie afin d’en optimiser les impacts positifs sur les citoyens.

Service rendu n°4 : limiter les risques naturels

Le sol, quand il fonctionne bien, participe entre autres à une meilleure gestion de l’eau de pluie. Une végétation raisonnée et une désartificialisation des sols permettent par exemple de réduire les risques d’inondations.

3,5 millions d’hectares sont artificialisés en France, ce qui appauvrit les sols.

©Crédit © Jean-Marc Pettina

Programme de compensation écologique après la construction d'un EHPAD à Etampes (91)

Solution #1 : limiter l’artificialisation des sols

Les politiques d’urbanisme et d’aménagement commercial sont réétudiées depuis plusieurs années afin de réduire le nombre de surfaces artificialisées. L’objectif est désormais de favoriser un urbanisme sobre en consommation d’espace et d’améliorer la mise en œuvre du principe « éviter – réduire – compenser », qui date de la loi relative à la protection de la nature de 1976. La récente loi Climat Résilience apporte des contraintes réglementaires supplémentaires en matière d’artificialisation des sols, avec un objectif de zéro artificialisation nette en 2050.

Solution #2 : préserver et recréer des zones humides, qui constituent une protection naturelle contre les inondations

Au sein du groupe Caisse des Dépôts, dont l’activité d’une partie des filiales consiste à financer et construire des projets immobiliers, et donc contribue à l’artificialisation des sols, des solutions concrètes sont mises en œuvre pour compenser cet impact. La compensation écologique permet ainsi de restaurer de l’habitat éventuellement dégradé par une infrastructure de type logement ou transports.

Le dangereux déclin de la nature

Nous sommes aujourd’hui face à un effondrement du vivant. L’Homme a sérieusement entaillé le filet de sécurité que représente pour lui la biodiversité, et pour cause : nous sommes face à la 6e grande extinction de masse !

©Caisse des Dépôts

Le déclin de la biodiversité remet en cause la survie des espèces vivantes, et in fine, de l’espèce humaine. Car elle est responsable de la fertilité des sols qui produisent notre alimentation, de la pollinisation des végétaux qui permettent leur reproduction (donc la production de fruits, graines, etc), d’une partie de la qualité de l’air que nous respirons, la biodiversité est essentielle à l’existence humaine.

Même s’il a tendance à l’oublier, l’Homme moderne hyperconnecté est toujours dépendant de la Nature et de ses ressources. Dès qu’il interfère avec les écosystèmes naturels, il s’expose à des conséquences. Autant nos ancêtres en avaient conscience, autant l’Homme moderne a mis du temps à l’intégrer, d’où une certaine forme d’inertie pendant des années, et sa tendance à d’abord privilégier son « bien-être » (à travers l’exploitation à outrance des richesses, les loisirs de masse, etc) dans une gestion court-termiste.

Effondrement de la biodiversité : les cinq coupables (Novethic)

Durée 1:24

©Caisse des Dépôts

Le Grand témoin : Stéphane Marie

©Emmanuel Pain

Il faut comprendre d’où on vient, ce qu’on mange, comment ça pousse.

Il est le jardinier préféré des Français : chaque semaine dans « Silence, ça pousse ! » sur France 5, il nous accompagne dans la bonne tenue de notre jardin et fait rêver ceux qui n’en ont pas. Il nous a reçus chez lui, dans son jardin du Cotentin.

En action !

Comme dans la lutte contre le réchauffement climatique, États et entreprises ont besoin de cibles et d’outils pour prendre la mesure de leur impact sur la biodiversité et agir face à l’urgence. Outre les solutions déjà évoquée dans ce dossier, la Caisse des Dépôts s’engage officiellement pour la préservation de la biodiversité.

Un engagement au niveau mondial

Tout comme elle s’est emparée de l’importance d’investir dans des produits moins polluants pour tenter de respecter l’Accord de Paris pour le climat, la finance se saisit désormais de la question cruciale de la biodiversité.

La Caisse des Dépôts, en tant que grand pôle financier public responsable, agit pour que la préservation de la biodiversité devienne un nouvel axe de mobilisation de la communauté internationale face à l’extinction accélérée de nombreuses espèces. Car si la limite de réchauffement des températures est connue depuis l’Accord de Paris sur le climat (ne pas dépasser +1,5°C), sur la biodiversité, le seuil n’est pas clairement défini, ce qui ralentit la mise en place de leviers véritablement efficaces pour la préserver. La Caisse des Dépôts se mobilise pour que soit fixée une limite à ne pas franchir concernant l’érosion de la biodiversité.

Pouvoir mesurer son impact sur la biodiversité

CDC Biodiversité, filiale du groupe CDC qui a pour mission de concilier biodiversité et développement économique au service de l’intérêt général, a élaboré, avec le Club des entreprises B4B+, le Global Biodiversity Score (GBS). Cet outil de mesure standardisé permet aux entreprises et aux investisseurs d'évaluer leur empreinte sur la biodiversité. Plusieurs entreprises françaises et internationales, dont le groupe de luxe Hermès International ou encore l'énergéticien suédois Vattenfall, ont décidé de se faire accompagner par CDC Biodiversité pour limiter l’impact de leurs activités sur la nature d’ici 2030.

Dans son devoir d’exemplarité, le groupe Caisse des Dépôts a ainsi adopté un plan d’action en faveur de la biodiversité lors du One planet summit en 2021, dans lequel il s’est engagé à mesurer l’empreinte de l’ensemble de ses portefeuilles d’actifs (immobiliers, actions, obligations) d’ici 2024 (et c'est chose faite!). Le Groupe interroge également les entreprises dont il est actionnaire sur leur stratégie de préservation de la biodiversité à raison de deux secteurs par an (en commençant par l’agroalimentaire et la chimie).

La Caisse des Dépôts, via la Banque des Territoires, soutient enfin la Mission Economie de la Biodiversité (MEB) depuis 2006. Les études menées par la MEB se positionnent sur un enjeu écologique majeur : celui de l’érosion de la biodiversité et portent d’abord sur les thématiques liées à la compensation écologique. Confié à CDC Biodiversité, la mission a débouché sur la création du programme d’action national Nature 2050, qui vise à renforcer l’adaptation des territoires au changement climatique ainsi qu’à préserver et restaurer leur biodiversité par la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, à horizon 2050.

Des outils à destination des acteurs locaux

© Jean-Marc Pettina / Caisse des Dépôts

Immeubles construits sur une ancienne friche SNCF dans le cadre de l’opération Clichy-Batignolles, vus depuis la partie du parc Martin Luther King, à Paris 17e.

La demande du retour de la nature en ville s’inscrit en articulation avec les politiques territoriales dans leur ensemble, telles que le déploiement des mobilités douces, la gestion des friches industrielles, la promotion de l’agriculture urbaine… Pour agir, élus et acteurs locaux sont en première ligne. Le Groupe leur propose des solutions clés en main qu’il s’applique aussi à lui-même !

Nature 2050 et la méthode S’Green

Déconstruction, dépollution, permis de végétaliser, etc. : la restauration de la nature en milieu urbain vient avant tout d’une volonté politique. Les collectivités locales sont au cœur du changement à impulser en faveur de la préservation de la biodiversité. La Caisse des Dépôts les accompagne pour tenter de rendre les territoires plus résilients grâce à des solutions inspirées par la nature.

Certaines collectivités ne savent d’ailleurs pas trop comment mettre en œuvre le changement pour faire face aux nouvelles attentes des citoyens sur la question de la préservation de la biodiversité. Les villes manquent d’une vision systémique pour appréhender la place de la nature en ville, d’où l’émergence de petits projets sans cohérence globale.

Outre le programme Nature 2050, basé sur le volontariat des collectivités et des entreprises qui souhaitent s’engager au-delà de leurs simples obligations légales, certaines offres portées par le Groupe ont déjà fait leur preuve, telles que les méthodes S’Green et S’Green +. Elles proposent respectivement, dans le cadre du programme national Action cœur de ville, de définir une feuille de route d’action en faveur de la biodiversité et de financer les travaux qu’elle engendre. Une quarantaine de collectivités françaises sont déjà accompagnées par ces offres. Elles permettent aussi d’évaluer la performance des chantiers mis en place dans un souci d’amélioration.

3 Md€ pour protéger l'eau et la terre

© Cyril Papot / Adobe Stock

Dans le cadre de son plan de relance, le groupe Caisse des Dépôts prévoit de mobiliser 3 Md€ sur la période 2020-2024 en faveur de projets pour la préservation de la biodiversité, aussi bien pour la maîtrise des ressources (rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement de la ville d’Hourtin en Nouvelle-Aquitaine), le traitement et recyclage des déchets (rénovation du centre de tri à Noidans-le-Ferroux en région Bourgogne-Franche-Comté) que pour la limitation de l’artificialisation des sols. La crise sanitaire du Covid-19 est l’occasion rêvée d’intégrer la biodiversité dans les paramètres de relance de l’économie.

Faire participer les citoyens

Dans l’écosystème local, la place des citoyens est centrale. Parfois, certains projets de sauvegarde de la biodiversité passent mal car ils n’en perçoivent que les contraintes (comme par exemple l’arrêt forcé d’un chantier de rénovation pour cause d’espèce animale nichant en façade). D’où l’intérêt de les embarquer pour qu’ils se sentent concernés. CDC Biodiversité développe pour cela des partenariats avec les parties prenantes (citoyens, associations locales, etc) et propose des outils de formation, d’information et de communication pour accompagner les populations et les impliquer, comme à travers les applications de sciences participatives. Celles-ci permettent d’améliorer la connaissance des scientifiques via des protocoles de collecte de données issues de l’observation de la nature.

Ainsi, CDC Biodiversité a développé entièrement sur fonds propres Hortilio, une application qui permet aux jardiniers amateurs ou avertis de mieux gérer leur jardin en accord avec la nature, en valorisant par exemple le recyclage des déchets verts et en améliorant leur compostage. Cette application est d’abord destinée à être achetée par les collectivités pour qu’elles la mettent ensuite à disposition des citoyens. Le département de l’Essonne vient d’investir dans le dispositif.

Créer du lien social

© Jean-Marc Pettina / Caisse des Dépôts

Jardins partagés de l'écoquartier de la ZAC des docks de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis

Préserver l’espace commun, c’est aussi créer du lien social. À Choisy-le-Roi, CDC Habitat a développé en 2018 un système de gestion durable des espaces verts dans laquelle les habitants sont pleinement intégrés à la suite d’une expérimentation menée avec CDC Biodiversité. Une baisse des incivilités a été constatée et 70 % des résidents estiment que leur cadre de vie s’est amélioré. Aujourd’hui, la filiale de la CDC consacrée au logement social va plus loin en créant une micro-ferme urbaine avec installation d’un composteur électro-mécanique dans la résidence Les Orteaux, à Paris 20e pour mieux gérer les déchets. Ce programme recueille une forte adhésion des locataires.

Et maintenant ?

Il n’est plus l’heure de convaincre de la place de la nature en ville, mais de passer à la mise en œuvre concrète et ambitieuse. Le groupe Caisse des Dépôts mène des actions de grande ampleur sur l’ensemble du territoire français, en Métropole comme en Outre-mer.

Il faut revoir notre rapport à la nature pour qu’il soit plus responsable et s’inscrive dans la durée. Les solutions peuvent être peu coûteuses et s’inspirer du fonctionnement de la nature elle-même. Une des solutions pour régler le problème du financement des projets est de créer de la gestion de la nature « low-tech », soit revenir à une nature « plus naturelle », moins humanisée, moins standardisée. Nombre d'écologues plaident d’ailleurs aujourd'hui pour un « ré-ensauvagement » de la ville.