©Oles_photo/ Adobestock / Julien Rodiet

Handicap : « Plus simple la vie » ?

Qu’il soit visible ou invisible, le handicap est la première source de discrimination en France. Les personnes en situation de handicap souffrent souvent d’isolement, voire de précarité. Pourtant, avec l’âge, nous pourrions tous un jour nous retrouver dans cette situation...

Le tour de la question

L’inclusion dans la société des personnes atteintes d’un handicap constitue un sujet majeur qui interroge la citoyenneté, l’altérité et la solidarité.

Taux de chômage important, pourcentage élevé de personnes en situation de handicap non-diplômées, voire vivant sous le seuil de pauvreté : les conséquences des discriminations subies ont des effets invalidants pour les personnes concernées. Bien que les pathologies n’aient aucun lien entre elles, un constat s’impose : le handicap est source de discrimination sociale. Dans certains cas, il peut même générer des coûts financiers relativement important (aménagements à domicile, soins non remboursés par la Sécurité sociale car alternatifs ou dispensés à l’étranger, etc.), entraînant parfois des situations de précarité.

Le peuple des invisibles

Les personnes en situation de handicap sont des populations rendues socialement « invisibles » depuis longtemps. La notion de handicap renvoie à un jugement de vulnérabilité, « d’incapacité » faisant souvent référence au travail. Pourtant, les situations sont toutes différentes, en termes de mode de vie ou de rapport au monde.

80% des handicaps sont invisibles en France

Le terme « handicap invisible » recouvre des réalités très diverses, qui ont pour seul point commun de ne pas être détectables « à l’œil nu » mais qui ont tout de même un impact sur la personne qui en souffre, en la privant de certaines capacités ou en diminuant sensiblement ces dernières. Il recouvre également les maladies invalidantes (chroniques ou non) et les troubles psychiques. L’absence de manifestations physiques engendre souvent moins de bienveillance envers les personnes qui en sont atteintes. Pourtant, offrir une protection aux membres les plus vulnérables de la société fait partie du pacte républicain auquel les citoyens français restent très attachés.

L'ancien champion paralympique Michaël Jérémiasz est notre Grand témoin.

©Julien de Rosa / AFP

©Caisse des Dépôts / IgoVitomirov Adobestock

*maisons départementales des personnes handicapées (Sources : CNSA et Insee, 2001)

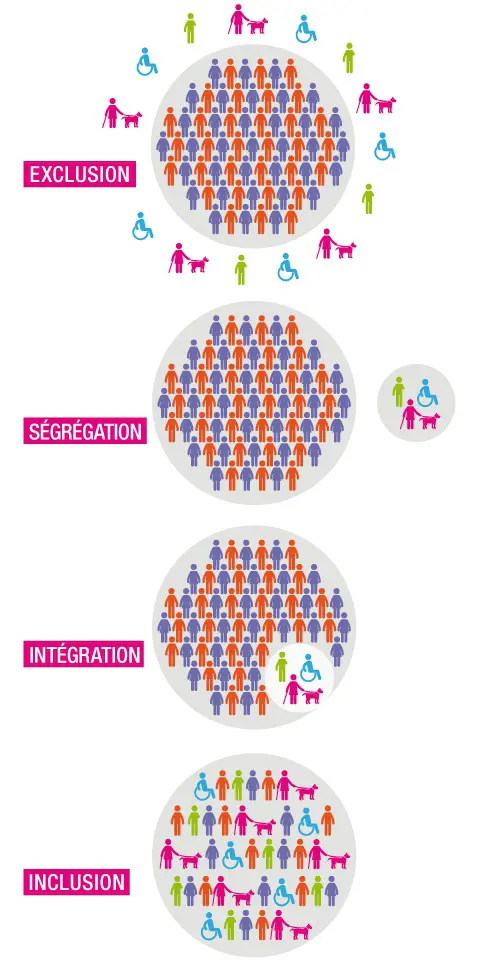

Une société inclusive : vraiment ?

Des réseaux sociaux aux services numériques mis en place par les pouvoirs publics en passant par les médias, le terme « inclusion » se retrouve régulièrement employé par divers acteurs. Si le Gouvernement et l’administration ont manifesté leur intention de s’emparer sérieusement du sujet et qu’une volonté d’accéder à une société plus adaptée aux « minorités » émerge au sein de l’opinion publique et s’intensifie, un long chemin reste encore à parcourir pour parvenir à ce que l’on nomme parfois abusivement une « société inclusive ».

L'incapacité dans laquelle nous sommes de faire face au problème de l'accessibilité des lieux publics et des moyens de transport par les handicapés est une véritable honte pour notre pays.

Un idéal est ainsi revendiqué : celui d’une société dans laquelle les personnes handicapées trouveraient leur place sans être perpétuellement renvoyées à leur condition. En somme, il s’agit d’imaginer une société dans laquelle chacun aurait sa place. Comment, alors, parvenir à cette société inclusive dont la quête, malgré des progrès certains, rencontre tant de défis ?

©Caisse des Dépôts

Un peu d'Histoire...

©Stéphane Audras / REA - Caisse des Dépôts - 2023

l'inclusion dans la loi

L’intégration des personnes handicapées dans la société française est définie comme une obligation nationale par la loi d’orientation du 30 juin 1975. Elle fixe par exemple le maintien des personnes handicapées chaque fois que possible dans un cadre ordinaire de travail et de vie.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prend acte de l’évolution du regard de la société sur le handicap. Ses deux principaux piliers sont l’instauration du droit à compensation et l’objectif d’une accessibilité totale de la société à tous les handicaps.

Beaucoup dénoncent pourtant une inadaptabilité des lois en vigueur, un manque de moyens et des problèmes de précarité des métiers relatifs à l’accompagnement des personnes handicapées ou en perte d’autonomie, ne favorisant pas une véritable inclusion.

© Stéphane Audras / REA - Caisse des Dépôts - 2023

L’accès à tout, pour tous

Quand on pense accessibilité, on pense souvent aux transports et aux difficultés que les personnes en fauteuil roulant rencontrent pour se déplacer. Or, l’accessibilité va bien au-delà : il peut s’agir d’accéder aux droits (à la citoyenneté pleine et entière), à l’éducation, à l’emploi (donc, à la retraite), au logement, et même au numérique. Elle touche tous les domaines de la vie. L’accessibilité est un droit.

La loi dite « Loi handicap » de 2005 donnait dix ans aux établissements recevant du public (ERP) pour devenir accessibles. Preuve que cela n’est pas encore le cas partout, un collectif de 52 associations a récemment plaidé pour que le Gouvernement accélère ses efforts en termes d’accès aux bâtiments, aux biens et aux services.

Cette notion suppose de penser la conception des espaces publics comme privés en partant des besoins de tous les utilisateurs, y compris ceux en situation de handicap. Car c’est en observant la situation des personnes et de leurs proches que l’on peut les évaluer au mieux. La qualité de vie de tous les habitants en est améliorée.

En route pour l'accessibilité universelle ...

Certains projets d’habitat inclusif vont même plus loin que les normes obligatoires. Dans le quartier du Village des athlètes, construit pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le mot d’ordre est à l’accessibilité universelle, c’est-à-dire « l’accès à tout, pour tous ». Avec sa signalétique inclusive multisensorielle et ses logements 100 % accessibles, le Village des athlètes construit sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et de L’île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), est le principal emblème des aménagements prévus pour l’événement. L’héritage qui en découlera profitera à toutes les populations qui s’y installeront par la suite et sera duplicable à d’autres projets de construction ou d’aménagement.

Cette question de l’accessibilité universelle est cruciale dans la transformation de notre manière de faire la ville, de construire les bâtiments, les espaces publics de demain. On veut tirer profit des Jeux paralympiques pour faire avancer la prise en compte sociale et sociétale des enjeux liés au handicap.

©Laurence Geai - Caisse des Dépôts

L’association Simon de Cyrène gère trois maisons partagées, où vivent ensemble des colocataires valides et non valides, à Nantes (Loire-Atlantique), grâce au soutien de CDC Habitat, qui s’engage ainsi au service des publics fragiles.

L'accessibilité numérique : une priorité

Depuis 2012, tous les sites et applications des collectivités devraient être accessibles, quel que soit le handicap. Or, 10 ans plus tard, seuls 4% d’entre eux le sont réellement… Comme pour le RGPD, une directive européenne pourrait changer la donne en créant un organisme qui délivrerait des amendes.

Toutes ces démarches concourent à rompre l’isolement des personnes en situation de handicap, leur faire atteindre l’autonomie et les faire participer à la vie de la société, comme tout citoyen. La nécessité de faire reconnaître leurs besoins et ceux de leurs aidants est urgent !

8 M de Français prennent soin d'une personne vulnérable.

Le Grand témoin : Michaël Jérémiasz

©Julien de Rosa / AFP

Rendre la société accessible à tous servira à tout le monde.

L’ancien champion de tennis en fauteuil, quadruple médaillé paralympique, donne de la voix pour faire respecter les droits des personnes handicapées. Son association « Comme les autres » propose des défis sportifs mixant valides et non valides.

En action !

De l’éducation à l’accès à l’emploi, des solutions sont mises en œuvre pour que les personnes en situation de handicap puissent se sentir pleinement intégrées et autonomes. La Caisse des Dépôts agit pour une société qui respecte et valorise la diversité au service de la lutte contre les fractures territoriales et les inégalités sociales.

Pour lutter contre l’isolement et participer à la construction d’une société plus égalitaire, la Caisse des Dépôts, via sa direction des politiques sociales, accompagne les personnes en situation de handicap dans leur parcours de vie.

La façon de gérer le handicap a évolué. Si, auparavant, les personnes en situation de handicap étaient majoritairement exclues de la cité car placées dans des établissements spécialisés, on essaie désormais de partir de leurs besoins pour leur proposer des services adéquats. Cela demande un engagement de tous les partenaires du parcours de vie.

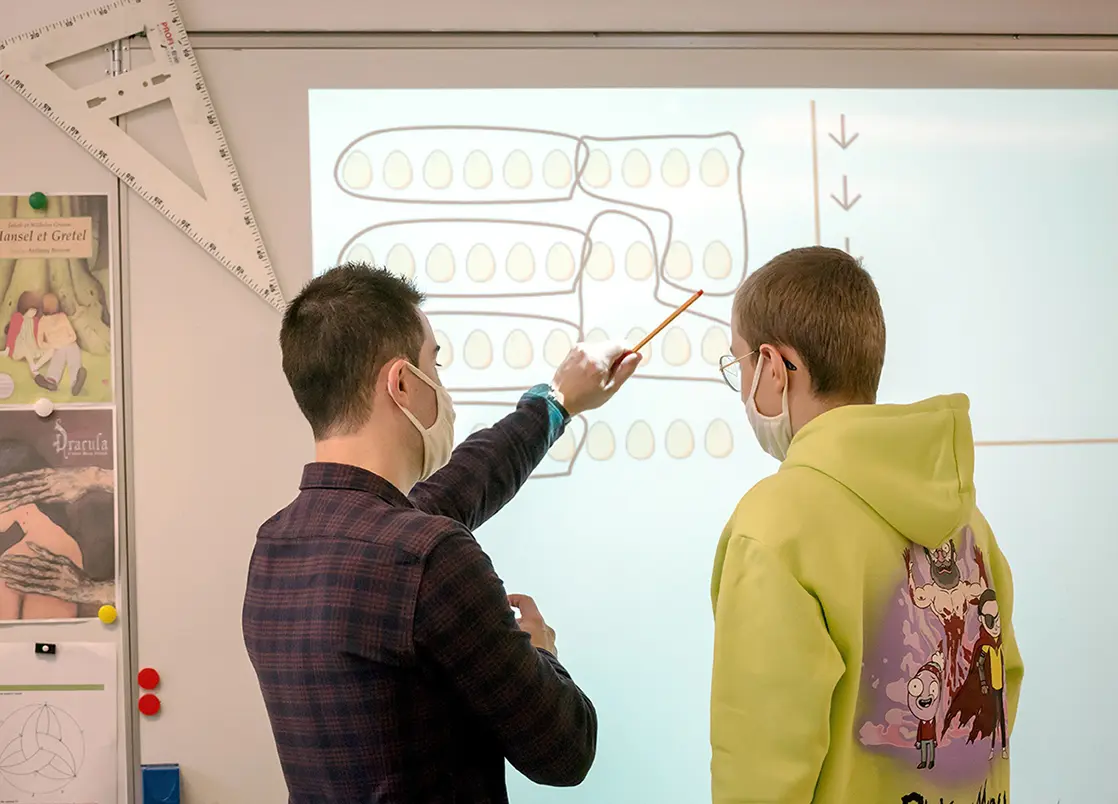

Une première brique : l'éducation

L’autonomisation passe d’abord par l’accès à l’éducation qui doit être facilité. En France, le parcours scolaire d’un enfant en situation de handicap peut se dérouler en milieu ordinaire, avec l’appui d’un auxiliaire de vie scolaire et des aménagements spécifiques, par exemple, ou dans un établissement médico-social ou spécialisé. Il est également possible d’effectuer une scolarité à domicile ou à l’hôpital. Apprendre à vivre ensemble sert à sensibiliser dès le plus jeune âge sur la question de la différence.

Se renseigner sur les différentes étapes du diagnostic du handicap à la scolarisation.

Les dispositifs d’accompagnement présentés dans ce Grand dossier sont destinés aux personnes en situation de handicap qui peuvent accéder à l’école et à l’emploi, en ce qu’ils possèdent les capacités et fonctions cognitives qui le leur permettent.

Bâtir une réponse, c’est partir du besoin et des attentes, autrement dit de la vie ordinaire.

©Mathilde Mazars/ REA

Plus de 400 000 enfants handicapés étaient scolarisés en milieu ordinaire en France à la rentrée 2021, soit +19% en 5 ans (source : Education nationale)

Ayant encore trop souvent des difficultés à accéder à une scolarisation en milieu ordinaire, les enfants en situation de handicap ne bénéficient pas toujours du pouvoir émancipateur de l’éducation. Ainsi, les jeunes handicapés moteurs scolarisés en milieu spécialisé sont trois fois plus nombreux à se plaindre de discriminations que ceux qui effectuent leur cursus en milieu « ordinaire » (selon Insee Première en 2010). La Défenseure des droits a récemment épinglé l'État sur le manque récurrent d’AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap).

Dossier handicap Mon Parcours Handicap – Le témoignage de Sinwan, élève en SEGPA

Durée 1:07

©Groupe Caisse des Dépôts

Mon Parcours handicap : une voie vers la simplicité

La plateforme numérique Mon Parcours Handicap, développée par la Caisse des Dépôts et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour le compte de l’État, a été mise en service au mois de mai 2020. Cette plateforme officielle et 100 % accessible accompagne les parcours de vie des personnes en situation de handicap et ceux de leurs proches. Cet outil du quotidien co-construit avec une communauté d’usagers fournit des informations précises et des repères clairs pour favoriser l’orientation et les démarches des personnes en situation de handicap.

Dossier Mon Parcours Handicap - On vous explique !

Durée 3:25

©Datagora / Groupe Caisse des Dépôts

Il centralise en un point unique de multiples ressources nationales ou locales. Sa création a mobilisé de nombreux partenaires comme l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées), le Fiphfp (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique), Cap emploi, etc. L’ouverture de cette plateforme évolutive à laquelle chacun peut contribuer a été accélérée au moment de la crise sanitaire. La communauté qui s’est construite grâce à Mon Parcours Handicap est fortement dynamique et compte à date 3845 inscrits.

Le volet « Scolarité » de Mon Parcours Handicap

Cette brique accompagne les parents dans l’orientation de leur enfant pour lui assurer une bonne scolarité.

Il n’est pas facile pour les parents de s’y retrouver dans ce maquis, au début. Être aidé par des sites qui vous donnent des clés de lecture plus rapides, ça fait gagner du temps, ça sécurise.

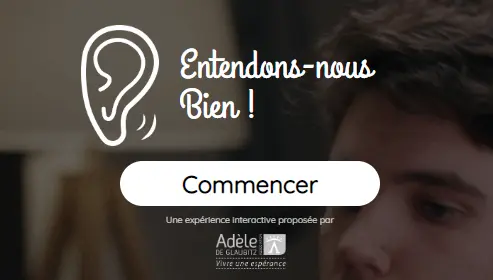

L’innovation au service de l’inclusion scolaire

Afin d’identifier, de faire émerger et d’appuyer le développement de services innovants dans le domaine du handicap et spécifiquement en matière de scolarité et d’éducation, la direction des politiques sociales (DPS) a lancé en 2021 ENVI Handicap & Education, un appel à projets doté de 396 000€ ayant pour ambition de favoriser l’intégration des élèves grâce à une meilleure connaissance, par l’expérience notamment, du handicap et de ses conséquences. Fin novembre 2021, six projets ont été sélectionnés au terme d’une rigoureuse instruction, par un jury de personnalités représentatives des principales institutions du handicap et de l’éducation nationale.

Parmi eux, l’association Adèle de Glaubitz et son projet « Entendons-nous bien », visant à faire expérimenter la surdité et d’autres handicaps auditifs à des personnes entendantes. Via un serious game mettant en scène des situations quotidiennes pouvant paraître banales aux personnes entendantes, le contenu permet de sensibiliser le joueur aux difficultés rencontrées par les personnes sourdes ou malentendantes. Grâce au concours de la Caisse des Dépôts à hauteur de 80 000€, l’association souhaite développer un escape game, plus immersif, dans lequel le participant sera soumis à une simulation de déficience auditive, et devra résoudre des énigmes.

Développer l’empathie collective et mieux comprendre le quotidien des personnes sourdes ou malentendantes est un premier pas essentiel à leur meilleure inclusion dans la société.

Bpifrance organise chaque année le Handitech Trophy, le premier concours national récompensant des start-up, étudiants, laboratoires de recherche ou associations qui développent des solutions innovantes au profit des personnes en situation de handicap dans le domaine de l’emploi comme celui des mobilités, du sport ou de la santé.

©Caisse des Dépôts

En chemin vers l’emploi

Les personnes en situation de handicap sont sur-représentées parmi les demandeurs d’emploi, en particulier de longue durée. Or, un emploi, en plus de constituer une source de revenus, facilite l’accès à un logement et réduit le risque d’isolement et de discrimination.

4,5% : c'est le taux d'emploi moyen de personnes handicapées dans les entreprises privées en 2019 (sources : Agefiph et Dares)

La loi « Avenir professionnel », entrée en vigueur en 2020, doit favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Les entreprises de 20 salariés et plus sont tenues d’embaucher 6 % de travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH). Les employeurs du secteur privé qui ne respectent pas ce quota versent une contribution à l'Agefiph et ceux du service publique au Fiphfp. La plupart des handicaps invisibles donnent droit à la RQTH.

Pourtant, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, même très diplômées, est bien inférieur que pour les diplômés valides. Heureusement, certaines expériences sont plus encourageantes...

Les volets « études supérieures », « formation en alternance » , emploi et vie professionnelle » et « formation professionnelle » de Mon Parcours Handicap proposent des réponses pour trouver sa voie professionnelle, conserver son emploi, se former, et même se reconvertir.

La complexité des démarches, les demandes récurrentes de pièces justificatives, le défaut d’informations ou la difficulté à contacter les bons interlocuteurs peuvent décourager et conduire certains à ne pas faire valoir leurs droits plutôt que de se battre en vain pour les obtenir. Mon Parcours Handicap est aussi un outil d’information ayant pour objectif de réduire le non-recours au droit.

©Caisse des Dépôts - Jacob Lund Photography / Adobestock

Sources : Insee enquête emploi 2020, Agefiph

Podcast : Durée : 8:51

L'exemple du Café Joyeux, une expérience positive

Handi FlasH est un podcast réalisé par la Caisse des Dépôts pour mettre en lumière les différentes journées consacrées à des sujets en lien avec le handicap.

Le monde du travail doit s’adapter

Le manque d’aménagement des postes de travail empêche les personnes handicapées d’accomplir les mêmes activités que leurs collègues, leur imposant parfois un surcroît de travail qui s’avère préjudiciable à l’exercice de leurs tâches et est source de fatigue supplémentaire. Intégrer un travailleur handicapé, c’est s’adapter à ses besoins spécifiques. Il faut par exemple penser à rendre les outils accessibles dès leur conception et former les managers et les équipes pour que chacun se sente à l’aise. Les candidats en situation de handicap, notamment invisible, font souvent face à la méconnaissance des recruteurs qui ne savent pas comment appréhender le handicap, qui génère encore beaucoup d’idées reçues.

Comme l’a montré Adrien Taquet dans son rapport parlementaire de 2018, les personnes handicapées en quête d’emploi ont longtemps pâti de devoir suivre un parcours compliqué.

Il est temps de montrer les personnes handicapées comme des personnes autrement capables, de ne plus cacher les innovations dont elles sont à l’origine, d’expliquer les sources d’emplois non délocalisables que permet la mise en accessibilité de nos villes.

Un espoir existe cependant : on constate qu’au niveau managérial, les entreprises misent de plus en plus sur l’agilité et sur de nouveaux outils de travail plus collaboratifs, permettant aux salariés aux besoins différents de trouver leur place dans le collectif. La mise en place du télétravail, favorable aux personnes à mobilité réduite, va également en ce sens. De nouveaux dispositifs légaux existent pour faciliter l’embauche, tels que l’emploi accompagné, le CDD tremplin, etc. Le réseau des associations de personnes handicapées et le monde éducatif encouragent davantage les personnes concernées à se tourner vers les entreprises.

Mon Parcours Handicap – Le témoignage de Manon, architecte junior

Durée 1:50

©Mon Parcours Handicap / Caisse des Dépôts

Zoom sur...

Atout Cœur, un restaurant qui emploie des salariés en situation de handicap mental et cognitif, vient d'ouvrir à Annecy. Une initiative soutenue par la Banque des Territoires grâce à un prêt de 200 000€ et par un prêt France Active du même montant garanti par Bpifrance.

Un restaurant (pas) comme les autres

Durée 4:11

©Grand Angle / Groupe Caisse des Dépôts

Une fonction publique exemplaire

La Caisse des Dépôts assure la gestion administrative du Fiphfp depuis sa création par la loi pour l'égalité des droits et des chances en 2005. Aides techniques, aides aux déplacements, aides à l’aménagement du poste de travail, aides à la formation, etc. Autant de solutions qui participent concrètement à l’embauche et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap ainsi qu’à leur évolution professionnelle

Chaque année, plus de 30 000 personnes handicapées sont recrutées dans la fonction publique.

Le Fiphfp est un acteur essentiel de la politique handicap dans la fonction publique. Les contributions versées par les employeurs publics soumis à l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap accompagnent la mise en œuvre d’une politique incitative favorisant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques.

L'emploi des personnes en situation de handicap évolue positivement dans la fonction publique territoriale puisqu'il a dépassé le taux de 6% obligatoire pour atteindre 6,7% (source déclaration effectuée en 2021).

Et maintenant ?

Garantir à chaque citoyen une égalité de traitement, quelle que soit sa situation et l’endroit où il se trouve sur le territoire : cet objectif renvoie aux fondements même de notre Pacte républicain.

Des solutions existent pour réussir une meilleure intégration dans la société des personnes en situation de handicap tout comme, par extension, des personnes ayant des besoins particuliers. Car la question de l’accompagnement de proximité des personnes vers l’autonomie est un enjeu qui va prendre plus d’ampleur encore avec le vieillissement de la population. Il est nécessaire de faire converger les acteurs pour leur assurer des parcours plus fluides et mieux adaptés. L’important est de comprendre que les écueils ne résident pas seulement dans les moyens mais beaucoup dans les mentalités.

Les choses bougent, comme le prouve la médiatisation de la campagne pour la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés en 2021, résultat d’une mobilisation citoyenne et associative de grande ampleur. Les politiques publiques doivent faire de l’accessibilité un vecteur de protection sociale garantissant l’égalité de tous les citoyens.

Vous aimez nos Grands dossiers ?

-

[juillet 2022] L’état de conservation d’une partie des monuments de France est préoccupant [...]

-

Emploi des jeunes, le temps des possibles

[mai 2022] Réussir l’insertion de tous les jeunes est un véritable défi pour la société française afin d’éviter [...]

-

Tous les deux mois, retrouvez un dossier complet sur une thématique clé pour l’avenir de notre pays.