Une approche « contrat social » pour penser les enjeux politiques de transition de la mobilité

La transition de nos mobilités : un terrain miné

Parmi les ambitions de transition écologique, un secteur caracole en tête des chantiers apparemment impraticables, tant il génère des tensions sociales : celui de la mobilité. La crise des Gilets jaunes en 2018 puis le récent recul politique concernant les ZFE en sont des symptômes.

Le fait est que la mobilité, loin d’être un sujet strictement pratique, est une question sensible – politiquement et socialement. Clef de voûte des modes de vie, la mobilité se transforme difficilement. C’est qu’à la capacité de se déplacer librement sont arrimées d’autres promesses, qui fondent notre contrat social moderne : celle d’accéder aux services publics, aux promesses de la consommation, à la propriété immobilière – et à la sécurisation que celle-ci procure –, celle de travailler, de connaître l’autonomie et de s’émanciper. La mobilité spatiale est aussi souvent une affaire de mobilité sociale.

Une mesure de transition qui touche aux mobilités encourt ainsi toujours de générer plus d’injustice (et de tensions) sociale, si elle évalue mal ses impacts, si elle néglige des enjeux d’équité, d’identification à des modes de vie, et si elle méconnaît les contraintes de notre organisation territoriale. Le fait est que les politiques d’aménagement issues des années 1960-1970 en France (ayant accru les phénomènes de métropolisation) ainsi que les besoins de l’économie ont conduit à créer une dépendance entre les pôles des aires urbaines et le périurbain. Dans ce contexte, les flux de circulation automobile – pour aller travailler, se ravitailler, se soigner, puis rentrer chez soi – sont massifs et quotidiens.

De quel “pacte mobilité” avons-nous hérité ?

L'Iddri, en collaboration avec l'IMT, a recours à l’expression de “Pacte mobilité” pour désigner les compromis qui ont façonné l’histoire et les normes de notre mobilité. En l’occurrence, le pacte mobilité pourrait être formulé de cette manière : en compensation d’une organisation économique et spatiale particulière du territoire, qui éloigne les poches résidentielles des pôles d’activité, les citoyens ont accès à une facilité de déplacement via l’automobile. Dans ce pacte, la voiture apparaît donc comme une condition insuppressible : elle est cet outil pour lequel toutes nos infrastructures ont été pensées, et qui permet d’accéder – inégalement selon les groupes sociaux – aux libertés et aux fruits de notre contrat social. De façon symptomatique, 66 % des Français disent qu’ils se sentiraient isolés sans leur voiture, et 79 % des répondants d’une autre enquête se disent dépendants de leur véhicule pour faire les courses ou se rendre à des rendez-vous médicaux en milieu rural.

Néanmoins, le contexte environnemental est venu percuter cet arrangement. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l’inflation sur les dépenses d’usage – liée au contexte et à l’évolution de nos ressources (crises pétrolières puis renchérissement des prix des carburants depuis les années 2000) – conduit à une augmentation significative de la part des dépenses liées au transport dans la consommation des ménages. Cette part passe ainsi de 11 % en 1960 à 18 % dans les années 1990 jusqu’en 2007 (Insee, 2009).

La prédominance de la voiture thermique : un obstacle historique à la transition

Les mesures pensées par les gouvernements successifs pour rendre nos mobilités plus soutenables ont souvent négligé les contraintes qui pèsent sur les modes de vie. C’est ce que le mouvement des Gilets jaunes a révélé en 2018 : tout le monde n’a pas accès à un réseau de transports en commun qui puisse rivaliser avec la voiture, tout le monde ne peut pas régler une taxe supplémentaire sur le carburant – quand on est obligé, faute d’alternative, de prendre sa voiture tous les jours pour aller travailler. Au point que les “budgets contraints” et les classes moyennes ont perçu ces mesures de “soutenabilité” comme une sanction de leur vulnérabilité sociale.

Quant à l’injonction pure et simple à adopter une voiture électrique – sans soutien économique des ménages –, elle constitue une impasse. La voiture électrique est en effet un bien onéreux, et difficilement réparable par soi-même – au contraire d’une voiture thermique que les automobilistes issus de classes populaires savent généralement remettre en état (système D, connaissances mécaniques), ce qui permet de contrôler son budget.

Élaborer un nouveau modèle de conception des politiques publiques de transition

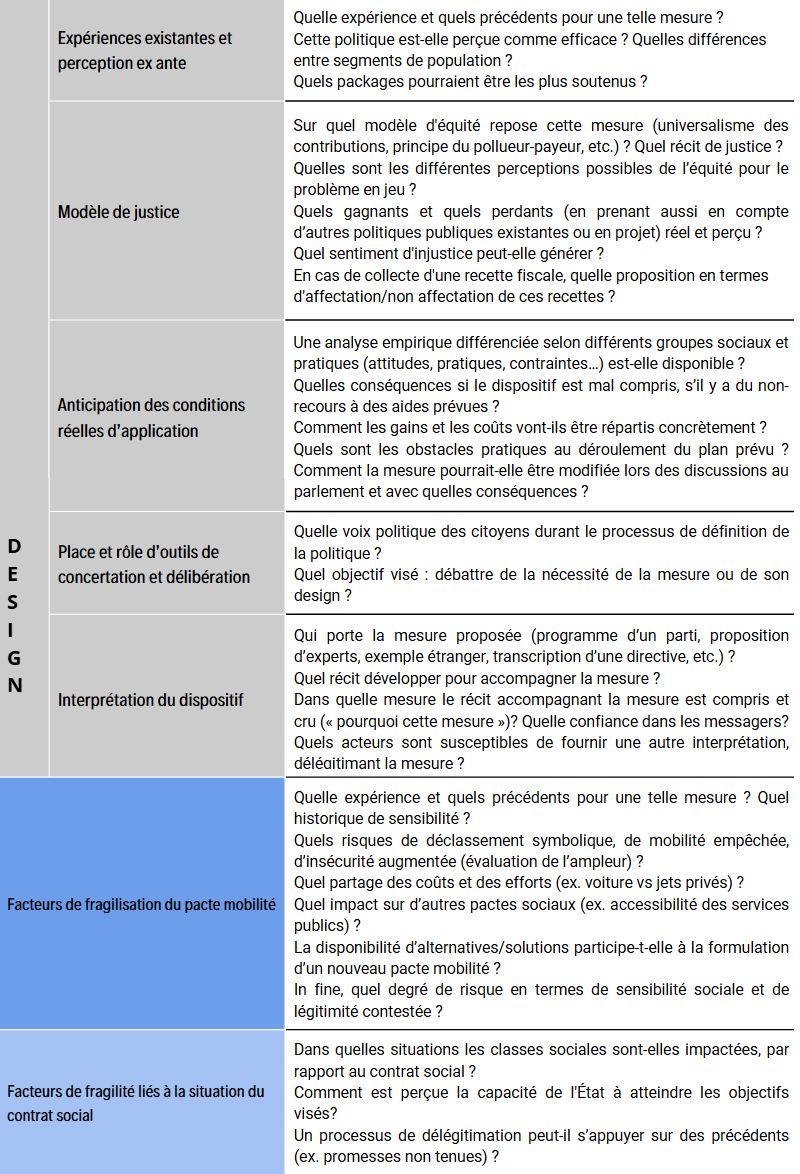

L’Iddri et l’IMT ont souhaité s’emparer de ces questions, afin de mieux équiper les décideurs et les acteurs publics désireux de proposer des politiques de mobilité soutenables. Mieux anticiper les risques sociaux et construire la légitimité des politiques de transition requiert un travail spécifique, qui allie des considérations techniques à une diversité d’analyses en sciences sociales. Pour ce faire, une grille d’analyse originale est proposée, permettant de conduire des études d’impact social en amont d’un projet de politique publique de mobilité. Elle conjugue plusieurs volets ayant trait aux enjeux de conception d’une politique publique ; aux conditions matérielles de son application et de son imbrication dans des modes de vie différenciés ; au contexte d’interprétation et de perception politiques ; aux sources de fragilisation du contrat social, et plus précisément du pacte mobilité ; à la place de la participation citoyenne et de ce que l’on appelle justice procédurale (équité dans les processus de décision).

©IDDRI

L’électrification du parc automobile : comment conduire les décideurs à trouver une voie de passage ?

Le développement du véhicule électrique fait partie des ambitions déterminantes pour l’advenue d’un pacte de mobilité soutenable, compte tenu de la prédominance historique de la voiture sur notre territoire. Pour l’heure, et parce qu’il est onéreux, le véhicule électrique suscite un sentiment d’iniquité entre les groupes sociaux, de clivage injuste entre les villes et les zones rurales. Il génère aussi des inquiétudes quant à la faible compétitivité de l'industrie automobile européenne et à ses répercussions sur l'emploi et les territoires dans la chaîne de valeur. Enfin, le véhicule électrique encourt le risque de mal s’intégrer dans les modes de vie des classes précaires et des classes moyennes, et il ne recouvre pas la même symbolique que le véhicule thermique. En d’autres termes, les défis sont nombreux.

L’objectif de l’IDDRI et de l’IMT est de concevoir des ensembles de politiques publiques (leasing social, politiques industrielles, nouveaux modèles et les batteries, etc.) et des cadrages convaincants pour engager la transition vers les véhicules électriques. Ce travail sera basé sur des besoins et des promesses sociales fondamentales (liberté, équité, etc.), identifiés grâce à une enquête empirique auprès des groupes sociaux. Elle fournira des clefs pour penser des récits permettant une mise en débat constructive d’interprétation sur la manière de développer le véhicule électrique sans produire davantage d’inégalités, de ressentiment politique et social, et de culpabilisation des classes précaires.

Il est urgent de montrer aux décideurs qu'ils peuvent trouver un chemin pour la transition de nos mobilités – qui améliore le quotidien des plus vulnérables, et n’accroisse pas la défiance des citoyens envers les pouvoirs publics et l’écologie dans son ensemble. La refonte de notre pacte mobilité doit faire l’objet d’une nouvelle promesse.

La Caisse des Dépôts soutient les activités de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). Ce centre de recherche indépendant diffuse ses travaux pour faciliter la transition vers le développement durable. Son objectif est d’identifier les conditions et de proposer des outils pour placer le développement durable au cœur des relations internationales et des politiques publiques et privées.