Le backlash écologique est-il inévitable ?

Le terme “backlash” désigne le rejet croissant des politiques climatiques observé dans de nombreux pays occidentaux, à l’image de l’abandon du Green New Deal et de la réduction des aides au véhicule électrique aux États-Unis, ou du retrait de l’interdiction des chaudières à gaz en Allemagne.

Ce retour de bâton touche même les formations qui portaient initialement une transition rapide : au Royaume-Uni, le Labour a renoncé à son plan d’investissement de 28 milliards de livres. En France, la critique ouverte des normes agricoles et de la réglementation sur l’artificialisation des sols, puis la suppression des ZFE par le Parlement en juillet 2025, s’inscrivent dans ce contexte.

Ainsi, alors que la nécessité d’agir n’a jamais été aussi largement partagée, les mesures mises en place n’ont jamais été aussi mal acceptées. Le risque de ce “retour de bâton” ne tient pas seulement à un ralentissement des politiques climatiques, mais à un retournement plus profond de l’opinion, pouvant fragiliser l’ensemble de la trajectoire de transition au moment même où celle-ci devrait s’accélérer.

Et si ce backlash écologique grandissant était aussi le contrecoup d’une décennie d’erreurs accumulées dans le champ spécifique des mobilités ? C’est l’hypothèse que formule une récente note de l’Institut Montaigne [1].

Le cas emblématique des mobilités

La mobilité est un secteur particulier parmi tous ceux affectés par la transition. D’abord, les efforts requis y sont particulièrement importants : c’est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Ensuite, il est difficile à transformer : c’est le seul dont les émissions n’ont pas baissé depuis 1990. Il faut dire que la dépendance à la voiture individuelle est massive : sur les 150 kilomètres que parcourt en moyenne un Français chaque semaine, plus de 80 % le sont en voiture. Surtout, la moitié des émissions liées aux mobilités provient des déplacements entre le centre et la périphérie ou entre pôles secondaires, là où les réseaux de transports collectifs demeurent les plus défaillants.

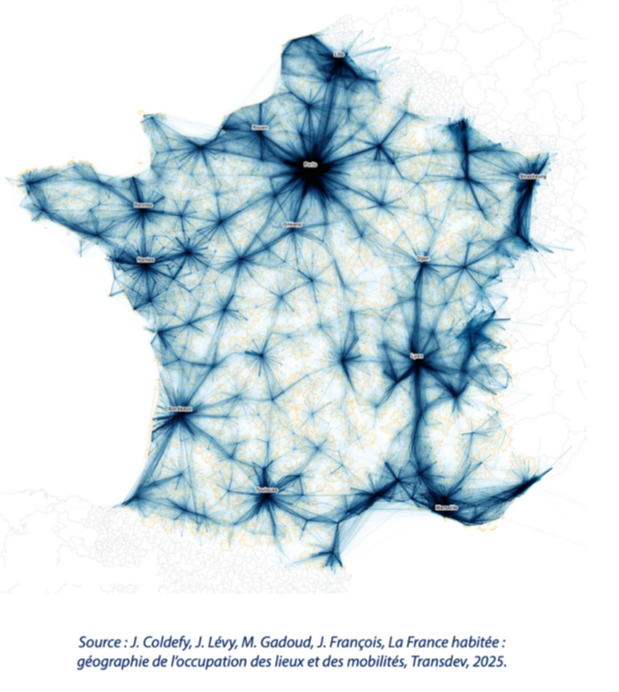

Cette dépendance à l’automobile s’est encore accrue ces vingt dernières années. La concentration de l’emploi dans les pôles, alors que la population a tendance à croître dans leur périphérie, a augmenté le nombre de “navetteurs” dans le périurbain et les zones rurales. Une analyse des déplacements des Français un jour ouvré de novembre permet de visualiser cet étalement urbain qui complique la transition des mobilités.

©J. Coldefy, J. Lévy, M. Gadoud, J. François

Hormis le vaste système polycentrique nantais (de l’Est d’Angers au Sud de la Vendée), la majorité des flux convergent vers les grandes métropoles régionales depuis la grande périphérie. S’y ajoutent quelques configurations en « sillons » dans le Val de Loire, l’Alsace et la Lorraine, ainsi que sur les littoraux du Sud-Bretagne et de la Côte d’Azur.

La forte dépendance dans l’automobile induit des effets directs, immédiatement ressentis, sur les politiques en matière de mobilités (impossibilité de se rendre en centre-ville, baisse des loisirs pour pouvoir régler le coût de l’essence, vitesse moindre, etc..) et sont ainsi souvent perçues comme plus contraignantes que d’autres politiques écologiques, qui opèrent plus “discrètement”. Dès lors, le risque existe que celles-ci deviennent emblématiques de l’orientation de la transition écologique dans son ensemble et que les citoyens, rejetant d’abord les mesures liées aux mobilités, finissent par s’opposer à toutes les politiques identifiées comme « écologiques ». La contestation, plus vive dans ce secteur, se diffuse alors progressivement et sans discernement à l’ensemble des mesures environnementales. Si cet effet est difficile à objectiver, plusieurs signaux semblent indiquer une telle tendance : la part des Français qui considèrent la protection de l’environnement comme une priorité est passée de 45 % en 2019 à 35 % en 2024. De même, après des années de recul, le nombre de personnes climatosceptiques se stabilise.

Une erreur centrale : le récit

Ces chiffres indiquant un possible backlash doivent être mis en perspective avec une enquête conduite par l’Institut Montaigne auprès de 10 000 personnes en janvier dernier, qui montre que les Français ne rejettent pas la transition dans son principe. Près de 9 Français sur 10 reconnaissent l’urgence d’agir - y compris les classes moyennes et les habitants des territoires ruraux qui, plus encore que ceux des grandes villes, estiment nécessaire d’adapter leurs modes de vie. Ces chiffres indiquent que le problème ne vient pas tant d’un rejet de l’objectif que de la manière dont il a été poursuivi.

Les erreurs commises sont nombreuses, entre le manque d’équité de certaines mesures, leur temporalité mal maîtrisée ou leur impulsion très centralisée. Mais l’un des plus grands écueils de la transition des mobilités - et pourtant l’un des moins analysés - réside dans le récit politique qui en a été proposé. En effet, si les Français reconnaissent l’urgence d’agir, les données du Baromètre des territoires de l’Institut Montaigne montre que leur engagement ne passe pas par l’adhésion à des idéaux ; il repose au contraire sur des motivations très pratiques : préserver sa santé, réduire ses dépenses, sécuriser son quotidien face aux effets du changement climatique. C’est donc à l’échelle individuelle que se forge l’adhésion à la transition des mobilités. Or, le récit politique a été majoritairement construit autour de ses bénéfices climatiques collectifs.

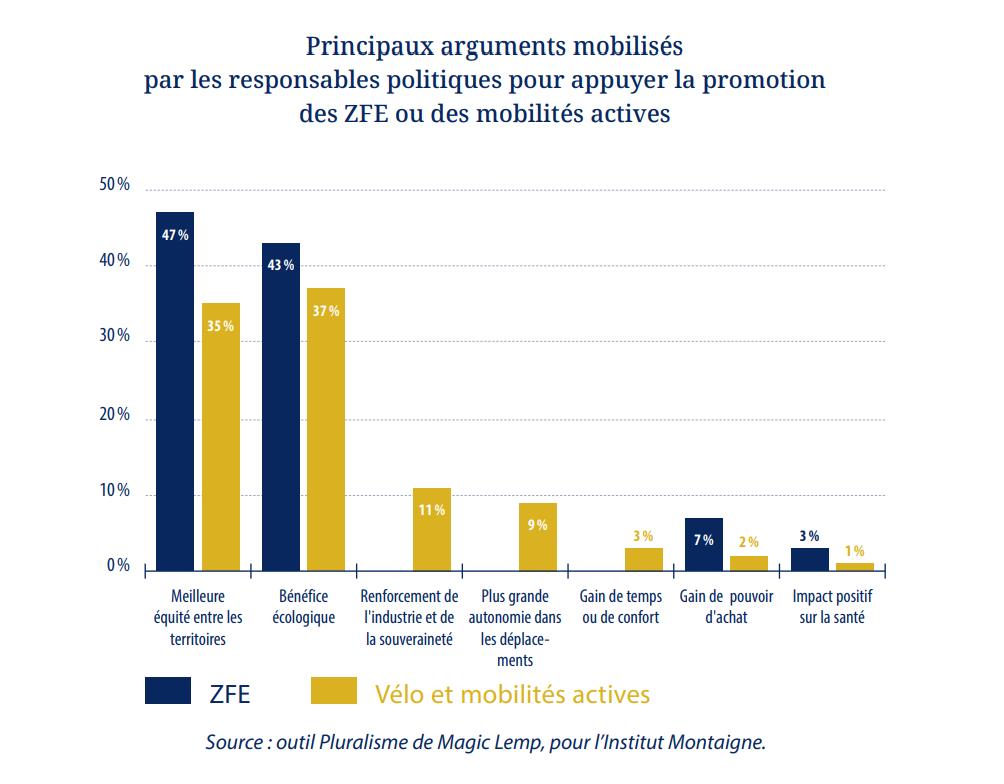

L'Institut Montaigne a analysé les discours politiques tenus dans les médias sur le sujet des mobilités ces deux dernières années, grâce à un outil d’intelligence artificielle développé par Magic Lemp. Les résultats montrent un décalage persistant entre ce que les responsables politiques ont mis en avant ces deux dernières années et ce qui est réellement décisif pour l’adhésion citoyenne : le récit est resté majoritairement centré sur des bénéfices collectifs, lointains et abstraits, au détriment d’un discours pragmatique, concret et ancré dans les usages.

Pour les ZFE, l’argument écologique a été mobilisé quatorze fois plus que l’argument sanitaire, pourtant mieux documenté ; pour les mobilités actives, il est cité à lui seul entre deux et trois plus souvent que l’ensemble des bénéfices individuels réunis (santé, pouvoir d’achat, gain de temps et d’autonomie). Les bénéfices personnels ont été relégués au second plan.

©Institut Montaigne

Les ZFE ont ainsi été présentées comme une réponse à l’urgence climatique alors que leur légitimité repose davantage sur leurs effets sanitaires qui sont, eux, documentés. Il aurait été certainement plus efficace de les défendre dès le départ en mettant en avant leurs bénéfices sanitaires immédiats plutôt qu’en les inscrivant dans l’objectif abstrait de neutralité carbone à long terme. Cette même erreur de cadrage s’observe dans le développement des mobilités actives dans les centres-villes. Il a été présenté comme une réponse écologique globale alors que les déplacements intra-urbains ne représentent qu’une très faible part des émissions globales (environ 3 %) et que les mobilités y sont déjà largement décarbonées. Les effets positifs des mobilités actives tiennent plutôt à d’autres arguments qui sont, eux, prouvés : renforcement de la fréquentation des commerces, réduction des temps de trajet en heure de pointe, amélioration de la santé. C’est comme si l’argument écologique avait cessé d’être un élément de preuve pour se muer en discours d’autorité, fermant le débat au lieu de l’éclairer.

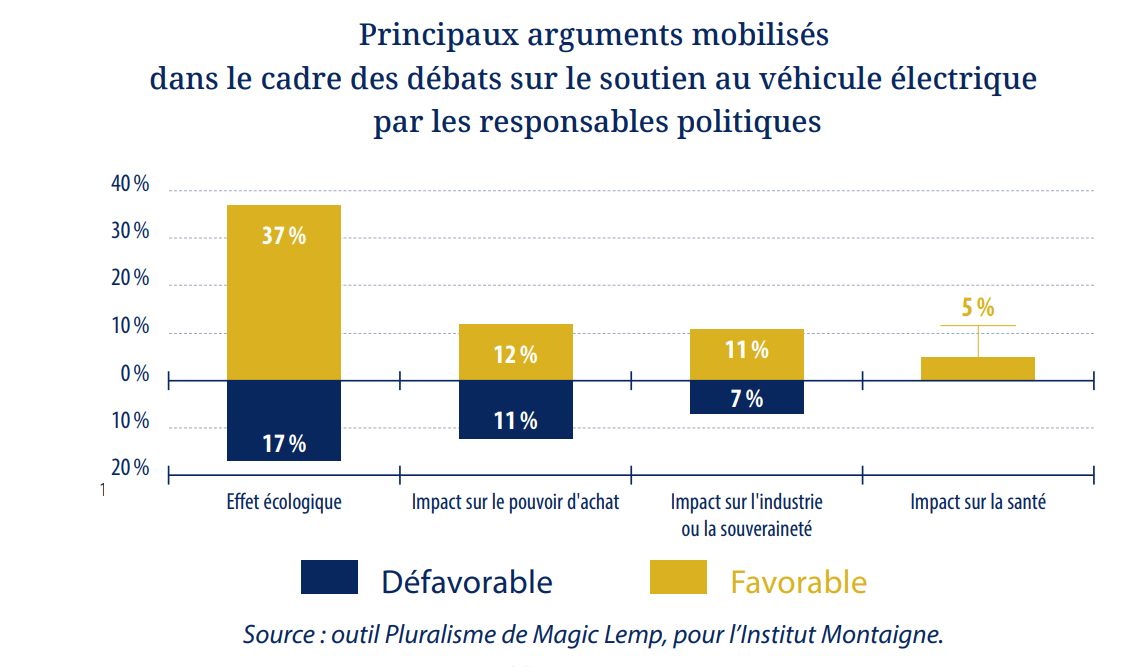

Les analyses montrent également que, concernant le véhicule électrique, l’argument écologique revient trois fois plus souvent que celui du pouvoir d’achat. Or c’est bien la dimension économique qui guide en priorité les choix d’équipement des ménages : la première raison d’achat d’un véhicule électrique citée par les Français est de faire des économies sur le carburant, devant la réduction de l’impact climatique. Un ménage périurbain de la classe moyenne supérieure pourrait être plus tenté d’acheter un véhicule électrique par rapport à son équivalent thermique si cet acte était surtout présenté comme le moyen de faire baisser son budget mobilité.

©Institut Montaigne

Ce narratif a renforcé l’image de mesures coûteuses, tout en entretenant l’idée que la transition des mobilités était réservée aux urbains - alors que les mobilités actives ou le véhicule électrique seront surtout décisifs pour baisser les émissions de gaz à effet de serre dans les zones rurales.

Changer d’approche

À l’inverse, l’exemple italien des zona traffico limitato illustre les effets d’un discours axé sur les bénéfices individuels. Depuis les années 1980, près de 230 ZTL restreignent fortement l’accès motorisé à de vastes périmètres urbains, avec un contrôle automatisé et des amendes de plusieurs centaines d’euros. Leur sévérité aurait pu susciter un rejet massif dans un pays très dépendant de la voiture. Pourtant, elles se sont durablement imposées, des grandes villes aux petits villages, notamment grâce à un narratif adéquat. La mise en place des ZTL a débuté dans un contexte où la transition écologique était loin d’être un enjeu central ; elles ont donc d’abord été présentées comme un moyen de désencombrer les centres, sécuriser les piétons et protéger le patrimoine – autant de bénéfices tangibles pour les habitants, qui ont renforcé l’acceptabilité de la mesure.

L’adhésion se construira donc d’abord à partir de gains personnels tangibles, portés dans le débat public non comme des arguments secondaires mais comme des objectifs à part entière. Ce changement de perspective doit désamorcer l’idée d’une transition « idéologique », en la replaçant dans une logique de gains concrets. Il est d’autant plus crucial pour désamorcer le backlash que celui-ci intervient à un moment charnière, où l’adhésion populaire devient une condition de réussite. Si, dans les années 2010, la mobilisation des experts et des militants a permis d’intégrer la transition écologique à l’agenda politique et d’en renforcer la place dans l’opinion, cette stratégie atteint aujourd’hui ses limites. C’est désormais l’adhésion d’une majorité qui détermine la trajectoire à venir.

Le backlash écologique n’est donc pas une fatalité, mais le renverser suppose, entre autres, l’adoption d’un narratif renouvelé. À défaut, le risque d’un décrochage durable s’accentuera - au moment même la France doit, pour atteindre ces objectifs climatiques à l’horizon 2030, multiplier par quatre la baisse annuelle de ses émissions dans les transports.

--------------------------------

La Caisse des Dépôts soutient, via l’Institut pour la recherche, les activités de l’Institut Montaigne. Créé en 2000, ce think tank propose des études et des débats sur les politiques publiques au service de l'intérêt général.

[1]Transition des mobilités : anatomie d’une impasse. Octobre 2025.