Renoncer pour rediriger : ce que nous apprennent les territoires

Ce texte s’inscrit dans une série consacrée à la redirection écologique, et à ces territoires qui redirigent. Chaque article mettra en lumière une collectivité, une équipe, un projet - parfois modeste, parfois radical - mais toujours révélateur d’une évolution profonde. L’objectif est double : montrer que le renoncement n’est ni une défaite, ni un défaut d’ambition, et offrir aux acteurs publics des points d’appui pour penser autrement leurs priorités, leurs investissements, leurs responsabilités.

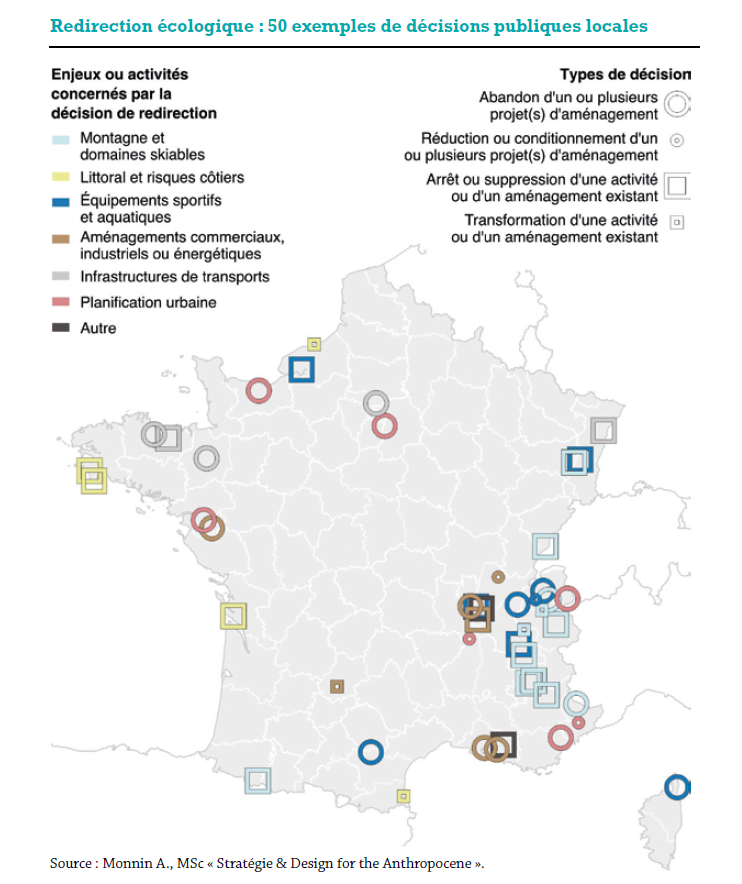

Ce travail de valorisation s’appuie sur une base de données dynamique des cas de redirection territoriale, que nous poursuivons et enrichissons en continu. Cet outil vise à documenter ces transformations de manière rigoureuse, mais aussi à créer un effet de seuil : montrer que ces décisions, prises isolément, dessinent peu à peu les contours d’une autre politique de l’aménagement, de la mobilité, du foncier ou encore des services publics.

- Renoncer pour rediriger ce que nous apprennent les territoires

- Renoncer pour rediriger : le cas de la presqu'île de Caen

- Renoncer pour rediriger : le cas de Grenoble, quand une piscine devient un révélateur

Dans un contexte de bouleversements écologiques majeurs, de plus en plus de collectivités territoriales prennent des décisions en apparence contre-intuitives : elles renoncent. Renoncent à construire de nouvelles piscines, à maintenir des stations de ski, à poursuivre des projets d’urbanisation sur des zones menacées par la montée des eaux. Ces gestes ne sont pas les symptômes d’un affaiblissement de l’action publique mais bien les prémices d’une nouvelle orientation stratégique : celle de la redirection écologique.

À rebours des logiques dominantes d’adaptation technologique ou d’optimisation de l’existant, la redirection implique de repenser nos trajectoires collectives en tenant compte, dès leur conception, des limites planétaires et des vulnérabilités sociales. Or cette bifurcation passe nécessairement par des renoncements structurants — non pas subis dans l’urgence mais anticipés, concertés et planifiés.

Le renoncement comme levier de transformation

Longtemps cantonnée à une vision de progrès linéaire, notre action publique s’est construite sur l’empilement de projets, d’infrastructures et de services. Mais l’époque change. Maintenir coûte que coûte l’existant — ou en ajouter davantage — n’est plus soutenable dans un monde déjà marqué par les effets du changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et les tensions sur les ressources. Renoncer devient alors un acte politique. Non pas un repli mais une reconfiguration volontaire : décider collectivement de ce qu’on ne fera pas (ou plus) pour préserver les conditions d’habitabilité des territoires. Cela suppose d’abandonner l’illusion d’une continuité sans friction, de reconnaître les dépendances héritées et de travailler à la désescalade infrastructurelle.

Un mouvement encore invisible… mais bien réel

Si la question du renoncement reste largement absente des discours publics, elle émerge pourtant sur le terrain. Grâce au soutien de l’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts et en lien avec l’association Imaginarium-s, nous avons initié un travail de veille et de recensement des redirections territoriales à travers la France. Ce travail met en évidence un phénomène diffus mais croissant. À Grenoble, la municipalité choisit de ne plus reconstruire certaines piscines, préférant concentrer les efforts sur la rénovation d’équipements existants. Dans le Val-d’Oise, plusieurs communes ont choisi d’abandonner un projet d’autoroute urbaine structurant, préférant investir dans une requalification urbaine compatible avec les objectifs de transition écologique et de mobilité durable. Une décision stratégique qui rompt avec l’héritage routier au profit d’un aménagement plus sobre. À Caen la mer, un vaste projet d’écoquartier de 35 hectares a été stoppé face aux risques accrus de submersion marine. Partout, des décisions sont prises qui marquent un tournant.

©Christophe Plotard

Cette carte est extraite du n°45 de la revue Horizons Publics.

Ces choix, souvent présentés sous l’angle budgétaire ou technique, cachent en réalité une autre manière de faire territoire : en renonçant à certains futurs pour en rendre d’autres possibles qui soient également plus viables.

Renoncer, ce n’est pas reculer : c’est choisir autrement

Dans l’imaginaire collectif, renoncer reste souvent synonyme de perte ou d’échec. Mais les collectivités qui font aujourd’hui le choix de ne pas reconstruire une piscine, de fermer une station de ski ou d’abandonner un projet urbain exposé aux risques climatiques ne renoncent pas à agir. Elles choisissent d’agir autrement. Elles déplacent leurs priorités, redéploient leurs moyens, réorientent l’action publique vers ce qui compte le plus.Renoncer, dans ce cadre, n’est pas une capitulation. C’est un investissement d’avenir qui doit permettre d’éviter des dépenses grises sur des infrastructures promises à l’obsolescence, d’anticiper les ruptures au lieu de les subir et de préserver les conditions de vie acceptables pour les générations futures. Il ne s’agit plus de tout faire mais d’assumer pleinement les limites écologiques comme des coordonnées pour l’action, non comme des fatalités.

Transformer les institutions pour rendre possible la redirection

Ces choix ne peuvent pas reposer uniquement sur le courage individuel de quelques élues ou techniciennes. Ils supposent une transformation plus profonde des institutions : de leurs référentiels, de leurs outils, de leurs cultures. Aujourd’hui encore, l’action publique reste largement structurée autour d’une logique de projet, orientée vers la croissance, la compensation ou la réparation. La redirection appelle une autre posture : une capacité à reconnaître les impasses, à arbitrer explicitement, à coconstruire des trajectoires soutenables (au sens de la soutenabilité forte promus par José Halloy).Cela implique de nouveaux outils d’aide à la décision, capables de prendre en compte les communs négatifs — ces réalité (dont des infrastructures) héritées, dont la simple maintenance pèse lourdement sur les budgets et les écosystèmes. Cela implique un sens renouvelé de la démocratie, pour que le renoncement soit perçu comme un choix partagé, discuté, compréhensible et légitime et non un retrait brutal et subi.

Vers une économie du soin des territoires

Renoncer, c’est aussi engager des coûts. Ne pas construire, fermer, reconfigurer, cela suppose d’indemniser, de reconvertir, d’accompagner. Mais c’est surtout reconnaître une valeur collective à ces gestes : celle de territoires rendus plus robustes, plus habitables, plus justes. Ce que nous appelons l’économie du soin des territoires repose sur cette intuition : prendre soin, ce n’est pas ajouter, cela exige parfois de retirer avec attention, toujours avec discernement.

Cette économie reste à inventer. Elle devra mieux chiffrer les coûts évités (vulnérabilités, risques, inadaptation), valoriser les bénéfices invisibles (temps libéré, cohérence territoriale, apaisement des conflits d’usage), et proposer des dispositifs de financement adaptés. Plusieurs pistes sont à l’étude : financement de la désescalade, soutien à la reconversion d’infrastructures, fonds de transition territoriale. Elles devront s’appuyer sur les travaux existants, notamment ceux de l’I4CE, de l’ADEME, des collectivités les plus engagées ou de tous les acteurs qui sauront se saisir d’un enjeu aussi urgent que concret et stratégique.

Conclusion

La redirection écologique n’est pas un horizon abstrait. C’est une pratique déjà à l’œuvre dans les territoires. En documentant ces initiatives, en donnant à voir leur cohérence, leurs tensions, leurs succès comme leurs doutes, et les aventures humaines (et plus qu’humaines) qui y ont présidé, nous espérons contribuer à ouvrir un espace commun d’expérimentation et de dialogue. Le renoncement n’est pas un point final. Il est souvent le point de départ d’un projet politique renouvelé : soutenable, juste et (de ce fait) crédible.

Pour que la redirection devienne une boussole partagée, encore faut-il pouvoir nommer, outiller et transmettre ces expériences. L’une des conditions de réussite réside dans la capacité à faire de chaque renoncement une occasion d’apprentissage collectif. Qu’a-t-on appris d’un projet suspendu ? Quelles résistances a-t-il suscitées ? Quels compromis ont permis d’en sortir par le haut ? Quelles contradictions (sur le plan des modèles économiques, d’attribution de la valeur, etc.) ont été mises au jour et comment les lever à l’avenir ? Ces questions méritent d’être posées, partagées et débattues au sein des institutions comme avec les habitants et les habitantes.

Cela implique de reconnaître la valeur expérientielle du renoncement : non seulement au titre d’une décision ponctuelle mais plus largement, comme un processus. Il ne s’agit pas de faire l’éloge naïve du désinvestissement, mais de soutenir des formes de désengagement intelligentes, situées, ajustées aux milieux et aux usages. En ce sens, la redirection écologique ne se résume pas à une nouvelle doctrine : c’est une pratique ancrée, qui appelle à construire une mémoire, des instruments et une capacité réflexive.Les territoires, en cela, sont moins des laboratoires abstraits que des lieux de mise à l’épreuve de notre capacité à changer de cap. Les agents, les élues, les partenaires locaux, les usagers y expérimentent quotidiennement les conditions concrètes d’une transformation profonde. Les accompagner, les documenter, les relier, c’est aussi reconnaître que le renoncement peut devenir un acte d’intérêt général, à condition qu’il soit assumé, explicité et valorisé.

Pour aller plus loin :

©Alexandre Monnin

Politiser le renoncement - éditions Divergences - Avril 2023

« L’humanité dépend pour sa survie d’une organisation sociale et d’infrastructures qui ne pourront être indéfiniment maintenues. Pour que la Terre reste habitable, il faut organiser le renoncement, pas seulement à l’échelle individuelle, mais aussi à l’échelle de ces « communs négatifs » qui composent notre cadre de vie. Le problème est qu’on ne redevient pas facilement « terrestres » à huit milliards. Ce livre propose une politique des communs négatifs qui nous permette de penser les moyens d’un détachement anticipé et non brutal pour les populations les plus fragiles. »

Dans la même série

- Renoncer pour rediriger - Métabief, anatomie d'un déclenchement

- Renoncer pour rediriger : le cas du parking Vilaine à Rennes

- Territoires en redirection - Renoncer pour maintenir l'habitabilité

- Renoncer pour rediriger - Pays de Fayence : mettre en pause la croissance pour préserver l’eau et l’habitabilité

- Renoncer pour rediriger : l’abandon des contournements routiers en Ille-et-Vilaine

- Renoncer pour rediriger : le cas de Céüze 2000, une trajectoire de renoncements sur le temps long

- Renoncer pour rediriger : le cas de la route des Landes à Lamballe-Armor

- Renoncer pour rediriger - Le cas de Chamonix : planifier la raréfaction, interdire les résidences secondaires

- Renoncer pour rediriger : le cas de Grenoble, quand une piscine devient un révélateur

- Renoncer pour rediriger : le cas de la presqu'île de Caen