Biodiversité : impacts, dépendances et risques pour une institution financière

Dans le prolongement de la politique biodiversité du groupe Caisse des Dépôts, la Banque des Territoires a lancé en 2022 une évaluation afin de mesurer l’empreinte de ses financements sur la biodiversité, et de comprendre à quel point son modèle dépend de la bonne santé de la biosphère. Les résultats montrent un impact important sur la biodiversité, mais aussi une grande dépendance vis-à-vis d’elle. Les travaux menés peuvent permettre d’alimenter la réflexion des autres acteurs financiers sur la mesure de leur empreinte et de s’outiller pour réduire leurs impacts négatifs.

Une évaluation sur la biodiversité, pour quoi faire ?

En mai 2019, la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a publié un rapport mondial confirmant le « déclin alarmant de la biodiversité » : plus d’un million d’espèces sont en effet menacées d’extinction.

Figure 1 - La perte de biodiversité est bien documentée et la situation est plus qu’alarmant

©Source : CDC Biodiversité

La perte de biodiversité est bien documentée et, au niveau mondial, la situation est pire que pour le climat. Note de lecture : en 2010 les écosystèmes avaient déjà décliné et se trouvaient à 68 % de biodiversité restante, en dessous de la limite de 72% au-delà de laquelle l’intégrité fonctionnelle n’est plus assurée. L’objectif de l’accord de Kunming-Montréal est de cesser l’érosion d’ici 2030.

Pour répondre à cet enjeu majeur, 188 gouvernements se sont réunis à Montréal en décembre 2022 à l’occasion de la COP15[1]. Ils ont abouti à un accord historique sur la biodiversité (accord de Kunming-Montréal), adoptant un cadre mondial pour enrayer le déclin de celle-ci et la restaurer d’ici 2030. Plus particulièrement, la cible 15 de l’accord encourage les grandes entreprises et institutions financières à évaluer de manière transparente leurs risques, leurs dépendances et leurs impacts sur la biodiversité. Les réglementations européennes (SFDR, CSRD, taxonomie) et françaises (Article 29 de la Loi énergie climat et la Stratégie Nationale Biodiversité 2030) vont dans le même sens.

Des institutions financières majeures, publiques et privées, engagées dans la transition

L’analyse des pratiques de plusieurs institutions majeures spécialisées dans le financement de projets permet de souligner les initiatives et bonnes pratiques pour mesurer l’empreinte et collecter des données autour de la biodiversité. Un benchmark a été réalisé sur plusieurs entreprises et institutions dont l’activité et la taille sont comparables à la Caisse des Dépôts : la Cassa Depositi et Prestiti, l’Agence française de développement (AFD), la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), le Crédit Agricole et Actiam. Le sujet biodiversité y est monté en puissance ces dernières années grâce à une formalisation plus poussée, et un travail actif sur les données. Un certain nombre de bonnes pratiques et de pistes s’en dégagent, comme la vérification des résultats des engagements biodiversité avant l’octroi de financements ; ou la définition de nouveaux indicateurs tels que : la superficie de forêts protégées, le nombre de résolutions d’actionnaires votées en lien avec l’eau, le plastique, ou la biodiversité de manière générale. Il apparaît en revanche que les engagements chiffrés sont encore rares, à l’exception notable de l’engagement de l’AFD de consacrer 1Md€ au financement de la biodiversité d’ici 2025.

Zoom : les engagements biodiversité du groupe Caisse des Dépôts

Publiée en 2022, la politique biodiversité du Groupe s’articule autour de 4 axes :

- Mesurer l’empreinte et les risques biodiversité :

- Mesurer et publier d’ici fin 2024 dans la limite des outils disponibles, leurs empreintes biodiversité pour leurs activités opérationnelles et portefeuilles d’investissements.

- Sur les périmètres pour lesquels les outils sont inexistants ou pas encore assez fiables, fournir les meilleurs efforts pour analyser les impacts, par exemple dans le cadre des initiatives « Entreprise engagées pour la nature – act4nature France » ou encore « Finance for Biodiversity », et contribuer à l’émergence d’outils de mesure adaptés.

- Dialoguer avec les partenaires et entreprises dans lesquelles les entités du groupe investissent, pour effectuer une empreinte biodiversité de leurs propres activités.

- Réduire les impacts directs et indirects négatifs. Parce que l’effondrement du vivant est la résultante des impacts de nos sociétés humaines, la réduction de ceux-ci est une priorité.

- Accroître les impacts directs et indirects positifs. Il est possible de développer ou de contribuer à des solutions positives pour la biodiversité.

- Contribution à la recherche, à la formation et à la sensibilisation. Les enjeux relatifs à la biodiversité sont encore à explorer et à transmettre.

Focus sur la Banque des Territoires : un impact potentiellement important… et des risques à ne pas négliger

L’objectif de cette mission d’évaluation des impacts de la Banque des Territoires[2] est d’anticiper les obligations réglementaires et d’obtenir une première mesure de son empreinte biodiversité, qui pourra constituer une situation de référence lors de l’établissement d’une trajectoire de réduction des impacts.

Comme la plupart des activités économiques, celles qu’elle finance ont un impact sur la biodiversité. Celui-ci est souvent négatif (artificialisation des sols, consommation de ressources, participation au changement climatique, pollution) mais parfois aussi, positif (renaturation, actions de préservation…). Pour estimer ces impacts, des outils spécifiques doivent être déployés, comme le Global Biodiversity Score (GBS) développé par CDC Biodiversité[3].

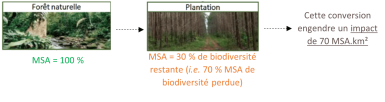

Zoom : le Global Biodiversity Score développé par CDC Biodiversité

Le GBS permet de fournir une mesure d’empreinte biodiversité, c’est-à-dire une estimation des impacts exercés par les activités d’une entreprise sur les écosystèmes. Cet impact est exprimé en MSA.km². La MSA (Mean Species Abundance) est l’abondance moyenne des espèces, une mesure exprimée en pourcentage et caractérisant l’état des écosystèmes. Les valeurs de la MSA varient de 0 % à 100 %, où 100 % représentent un écosystème vierge ou intact.

- Un impact de 1 MSA.km²

- équivaut à la destruction de 1km² de surfaces naturelles non perturbées

Exemple : Conversion d’une forêt naturelle en forêt de plantation sur 100km²

©CDC

Exemple : Conversion d’une forêt naturelle en forêt de plantation sur 100km²

Le GBS propose également une évaluation des dépendances aux services écosystémiques via un score de dépendance en pourcentage, pour lequel 100 % représente une dépendance très forte et 0 % aucune dépendance connue.

Pour plus d’information sur le GBS, voir Le Global Biodiversity Score

Au cours du premier semestre 2023, la mission réalisée par CDC Biodiversité et Deloitte a consisté en la mesure de l’empreinte biodiversité, la réalisation de stress tests, et la réflexion sur des indicateurs de pilotage pertinents en matière de biodiversité.

1. la mesure de l’empreinte, était une évaluation quantitative de l’impact et de la dépendance à la biodiversité des projets financés, complétée par des éléments qualitatifs issus d’entretiens. Cette approche a été réalisée en « double matérialité », c’est-à-dire en prenant en compte l’impact sur la biodiversité, mais aussi à l’inverse sa dépendance aux services offerts par les écosystèmes. Les résultats de la mesure d’empreinte montrent que l’ensemble du portefeuille de financements de la Banque des Territoires[4] a engendré une empreinte cumulée négative[5] de 9 300 MSA.km², c’est-à-dire l’équivalent d’une destruction complète de 9 300 km² d’écosystèmes non-perturbés, soit la surface de l’île de Chypre. Ce résultat s’explique notamment par la part importante des activités immobilières dans ses financements, ce qui constitue un levier important sur le calcul du GBS. En dynamique, c’est-à-dire en ne prenant en considération que les impacts additionnels sur l’année de l’exercice, cette destruction (en « impact terrestre ») équivaut à 130 MSA.km² (soit la surface des villes de Hyères ou de Montauban). Ces estimations sont surtout importantes en ce sens qu’elles fournissent un premier point permettant de définir une trajectoire cible pour l’institution, calée sur celle de la COP 15 de Kunming-Montréal (cf. Figure 1).

Figure 2 - Résultats de la mesure d'empreinte de la Banque des Territoires

©Source : GBS 1.4.4, Février 2023, Gabriel Robin - CDC Biodiversité

Figure 2 - Résultats de la mesure d'empreinte de la Banque des Territoires

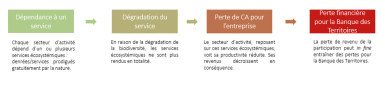

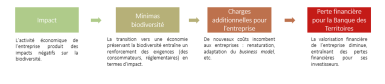

2. L’étape, dite de stress test consistait à évaluer l’impact de la dégradation de la biodiversité sur le portefeuille d’investissement et de prêts, et plus globalement l’impact sur la performance de la BDT. Le principe de stress test biodiversité est le même que pour les exercices de stress tests climatiques : les risques financiers et opérationnels sont mis à l’épreuve de différents scénarii qui simulent des conditions dégradées. Ces stress tests comportaient deux volets : l’analyse du risque physique, i.e. quelle perte de chiffre d’affaires des contreparties de la BDT entraînerait une dégradation massive du vivant ? ; et l’analyse du risque de transition, i.e. quelle charge supplémentaire pourrait être affectée aux contreparties de la Banque des Territoires ou à elle-même, s’il leur était imposé d’assumer seules la charge financière de la restauration des écosystèmes dégradés ?

Premièrement, pour le risque physique, dans le scénario « Trajectoire centrale mondiale » d’une perte tendancielle de biodiversité (qui suit l’évolution observée de la biodiversité), les simulations suggèrent un manque à gagner d’ici 2030 de 3 % du chiffre d’affaires généré par les investissements et les prêts (cf. figure 3 ci-dessous). En cas d’effondrement de la biodiversité, la baisse serait beaucoup plus massive.

Par ailleurs, le risque de transition pourrait faire reposer sur les contreparties de la Banque des Territoires un risque financier, estimé à plus de 8 Md€ [6] à l’horizon 2030 si la renaturation ou l’alignement strict des projets étaient rendus obligatoires. (cf. figure 4 ci-dessous).

Figure 3 - Le « risque physique » : La dégradation de la biodiversité, causée par les activités humaines, risque d’altérer les activités économiques

©Source : CDC Biodiversité

Figure 3 - Le « risque physique » : La dégradation de la biodiversité, causée par les activités humaines, risque d’altérer les activités économiques

Figure 4 - Le « risque de transition » peut être réputationnel, réglementaire ou de marché. La nécessaire transition écologique pourrait affecter les entreprises dont le business model n’est pas compatible avec les exigences d’une économie préservant la biodiversité

©Source : CDC Biodiversité

Figure 4 - Le « risque de transition » peut être réputationnel, réglementaire ou de marché. La nécessaire transition écologique pourrait affecter les entreprises dont le business model n’est pas compatible avec les exigences d’une économie préservant la biodiversité.

La nécessité d’aller au-delà de la mesure d’empreinte

1) définir des indicateurs pour améliorer le suivi

La mission a proposé un jeu restreint d’indicateurs qui visent à permettre le déploiement d’un tableau de bord pour un meilleur suivi de l’impact biodiversité. Ces indicateurs peuvent se répartir en deux catégories : transverses (par exemple la surface artificialisée occupée par les projets financés) et spécifiques à certains secteurs/domaines d’intervention (par exemple surface de production agricole ; ou tonnage de ciment utilisé).

Concrètement, une quinzaine d’indicateurs ont été définis[7]. Cette liste permet de compléter l’outil de « cotation extra-financière » déjà en place pour les investissements, jusqu’ici peu développé sur le volet biodiversité. En outre, des fiches méthodologiques ont été élaborées : pour chaque indicateur, elles détaillent son utilité et les informations nécessaires à sa collecte et son calcul. De plus, ces fiches expliquent le lien avec le calcul de l’empreinte biodiversité et le GBS, mais aussi avec les référentiels existants (taxonomie, CSRD, TNFD et GRI).

Figure 5 - Indicateurs transversaux utiles pour la mesure de l'empreinte biodiversité

Indicateur transverse | Intérêt |

|---|---|

Surface artificialisée occupée par les projets financés | L'utilisation des terres par les activités humaines est l'une des principales pressions sur la biodiversité. |

Surface artificialisée située en zone prioritaire pour la biodiversité | Les zones riches en biodiversité ont une importance particulière et réduire leur artificialisation est crucial. |

Surface renaturée par les projets financés | La Banque des Territoires finance des activités de renaturation qui ne sont pas captées par la mesure d'empreinte, et nécessitent un indicateur spécifique pour être prises en compte. |

Consommation nette d’eau douce des projets financés | Utiliser de l’eau prélève de la ressource et perturbe ainsi les écosystèmes aquatiques. |

Émissions de gaz à effet de serre des projets financés | Le changement climatique est l'une des grandes pressions sur la biodiversité identifiée par l’IPBES. |

Note de lecture : tous ces indicateurs peuvent être utilisés dans le cadre d’une mesure de l’empreinte biodiversité des activités de l’institution concernée. Pour certains indicateurs difficiles à collecter, des proxys peuvent être adoptés. Ainsi, les indicateurs sectoriels de tonnages de matières premières utilisés peuvent être approchés par des quantités achetées en euros.

Figure 6 - Indicateurs sectoriels utiles pour la mesure de l'empreinte biodiversité

Secteur | Indicateur sectoriel | Intérêt |

|---|---|---|

Agriculture | Surface de production agricole selon les pratiques agricoles | L'agriculture a de très forts impacts sur la biodiversité, mais avec de fortes variations selon le mode de production. |

Immobilier / Transport | Tonnages d'acier utilisés par les projets financés | Pour les secteurs de l'immobilier et du transport, les matériaux utilisés ont des impacts potentiels importants sur les différentes pressions sur la biodiversité. Afin de mieux qualifier les impacts de ces secteurs, la collecte des quantités de matériaux de construction utilisés sur les chantiers est nécessaire. L'acier étant fortement utilisé pour la construction d'infrastructures de transport, cet indicateur peut être collecté également pour les projets assimilés à ce secteur. |

Immobilier / Transport | Tonnages de ciment utilisés par les projets financés | |

Immobilier / Transport | Tonnages de sable utilisés par les projets financés | |

Immobilier / Transport | Tonnages de bois utilisés par les projets financés | |

Immobilier | Réduction des consommations d'énergie occasionnée par les financements de rénovation énergétique | De manière indirecte, la rénovation énergétique permet d'éviter des impacts sur la biodiversité en limitant les consommations d'énergie, ce qui réduit les impacts sur la biodiversité liés notamment à la production d'énergie. |

Énergie | Production d'électricité des projets financés, par source de production | Chaque source de production d'électricité a un impact différent sur la biodiversité. Collecter la production effective d'électricité selon le type de centrale de production permet d'être plus précis sur la mesure d'empreinte. |

Énergie | Surface occupée par les projets de production d'électricité financés | La mesure d'empreinte peut être affinée par la surface totale des projets de production d'électricité. |

Forêts | Surface des projets financés par mode de gestion des forêts | Les forêts représentent de larges surfaces, sur laquelle la biodiversité n'est pas intacte si la forêt est soumise à une gestion humaine. |

Note de lecture : tous ces indicateurs peuvent être utilisés dans le cadre d’une mesure de l’empreinte biodiversité des activités de l’institution concernée. Pour certains indicateurs difficiles à collecter, des proxys peuvent être adoptés. Ainsi, les indicateurs sectoriels de tonnages de matières premières utilisés peuvent être approchés par des quantités achetées en euros.

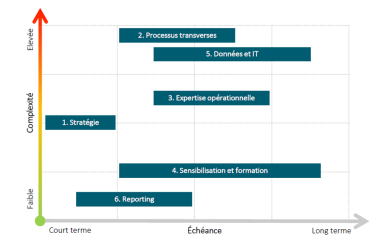

2) définir une feuille de route

L’évaluation réalisée propose 6 grands chantiers stratégiques liés à la biodiversité qu’il conviendra de mener pour adapter la stratégie de l’institution et piloter sa trajectoire d’impact :

- La définition d’une stratégie opérationnelle biodiversité en déclinant notamment la politique biodiversité du Groupe – cf. zoom ci-dessus) et en prenant en compte les réglementations applicables et à venir

- L’intégration de la dimension biodiversité dans les process métiers, toutes offres confondues en veillant à sa bonne articulation avec le sujet environnemental dans son ensemble

- Le développement de pôles d’experts pour accompagner les porteurs de projets sur la thématique biodiversité qui passe par la formalisation de fonctions spécifiques liées à la biodiversité, des formations, de la communication etc.

- La sensibilisation et la formation des collaborateurs afin de donner des clés de compréhension communes des enjeux et d’assurer l’implémentation des processus définis

- La structuration des données et des outils SI nécessaires

- La mise en place et le suivi via des reportings permettant de suivre les objectifs fixés par la stratégie.

La figure ci-dessous classe par ordre de priorité et complexité les différents chantiers à mettre en œuvre.

Figure 7 - Plan opérationnel : articulation entre complexité et échéances

©Source : CDC Biodiversité

Figure 7 - Plan opérationnel : articulation entre complexité et échéances

Ce type de démarche donne les clés pour réfléchir à la trajectoire de l’impact des flux financiers sur le vivant, et permet aux institutions financières et aux entreprises plus généralement d’envisager de s’outiller pour réduire leur empreinte. Ce travail contribue à la mise en œuvre de la promesse d’accompagner la transformation écologique dans les territoires en faisant émerger des projets bénéfiques pour la préservation de la biodiversité.

Notes :

- La COP 15 devait initialement se tenir à Kunming, en Chine et a finalement été présidée par la Chine et accueillie par le Canada à Montréal.

- Le département des finances de la Banque des Territoires, commanditaire de l’étude, a travaillé avec les équipes des directions de l’investissement, des prêts, du réseau, des clientèles bancaires et de la stratégie digitale.

- Celui-ci est déjà utilisé au sein de la Caisse des Dépôts, notamment par la direction des gestions d’actifs (via la base de données BIA-GBS, créée en partenariat entre CDC Biodiversité et Carbon4 Finance).

- Portefeuille d’investissements en fonds propres et capital restant dû des prêts de la Banque des Territoires, au 31/12/2022.

- Le GBS distingue les « impacts dynamiques », qui sont des gains ou pertes périodiques, c’est-à-dire des flux de nouveaux impacts survenant au cours de la période évaluée, et les « impacts statiques », qui sont des impacts négatifs cumulés, définis de sorte que la somme de la biodiversité restante (impacts positifs cumulés) et des impacts négatifs cumulés exprimés en pourcentage, soit égale à 100 %.

- Ce montant a été évalué en ne considérant que les impacts dynamiques, c'est-à-dire que les réparations ne toucheraient que les nouveaux impacts, sans rétroactivité entre 2022 et 2030.

- Le choix de ces indicateurs a été précédé d’une étude de faisabilité réalisée auprès des métiers pour s’assurer des possibilités de collecte de l’information.