Accès aux services publics sur tous les territoires : un premier bilan de l’accompagnement de France services

Avec plus de 2 700 structures labellisées en 2024, le réseau France services a atteint ses objectifs quantitatifs de couverture du territoire. Face à ce succès, l'heure est désormais à la consolidation et à l'amélioration de la qualité de service. Une évaluation menée par le cabinet Pluricité analyse les leviers qui ont permis ce déploiement rapide entre 2020 et 2023, et interroge les conditions d'une transformation réussie des espaces d'accueil. Retour sur les principaux enseignements de cette démarche évaluative et sur les recommandations formulées pour accompagner la nouvelle phase du programme.

Objectifs et méthodologie de l’évaluation

Depuis plusieurs années, la Banque des Territoires soutient activement le déploiement et la structuration du réseau France services, en cohérence avec son ambition de devenir la plateforme du développement des territoires.

Qu’est-ce que France services ?

Lancé en 2019, France services désigne une politique publique destinée à lutter contre la fracture territoriale et l’exclusion administrative : il vise à garantir un accès équitable aux services publics pour tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Le pilotage du programme est sous la responsabilité de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), la Banque des Territoires intervenant en appui structurel dans l’animation du réseau, la formation des agents, la qualité de service, le suivi des activités, les outils numériques et le déploiement du dispositif, ainsi qu’au travers d’actions ciblées[1]. Les structures France services – guichets physiques, antennes itinérantes, points d’accueil – permettent d’accompagner citoyens, entreprises et associations dans leurs démarches avec l’État, les collectivités ou d’autres organismes. Les maisons France services accompagnent les démarches auprès de 12 organismes partenaires[2].

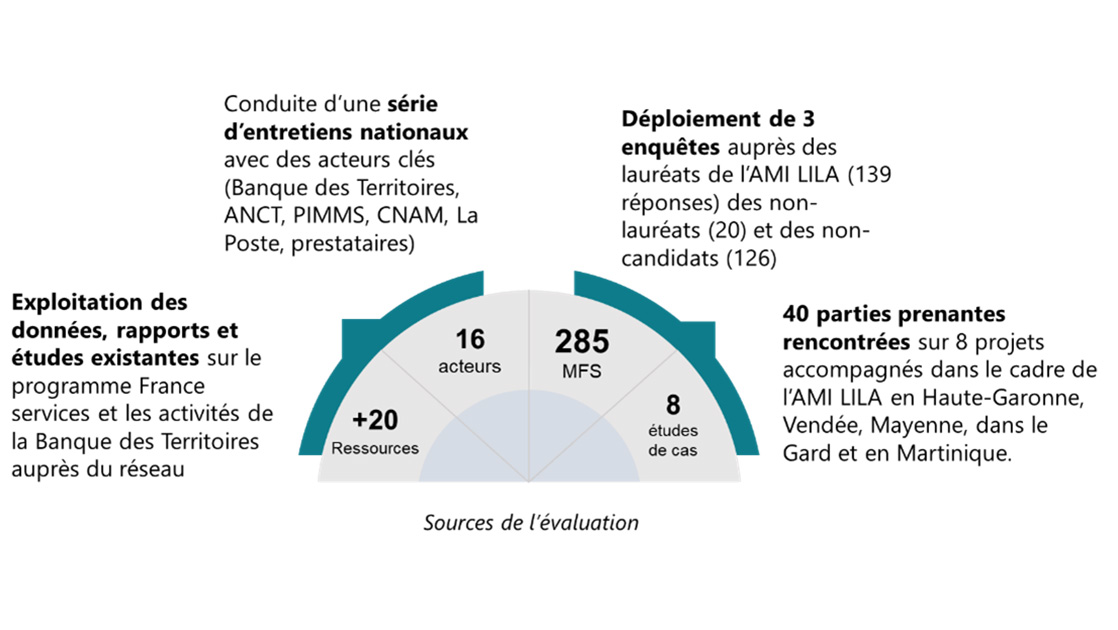

L’évaluation confiée au cabinet Pluricité revêt une double ambition : rendre compte des actions engagées en faveur du développement et de la transformation du réseau France services, et tirer des enseignements utiles pour renforcer l’efficacité et la lisibilité de l’appui apporté aux France services. Elle vient compléter d’autres travaux d’évaluation plus larges sur le dispositif France services, en adoptant une focale spécifique sur l’intervention de la Banque des Territoires[3].

Deux temporalités ont structuré cette évaluation :

- Un volet rétrospectif (2020–2023), centré sur la phase d’installation du réseau

- Un volet chemin-faisant (2023–2025), consacré à l’AMI LILA, dispositif de soutien à la transformation des espaces France services.

©BDT

Une triple contribution au développement de France services (2020-2023)

Entre 2020 et 2023, la Banque des Territoires a joué un rôle pivot dans la mise en œuvre du programme France services en contribuant à structurer les grandes étapes du programme grâce à une diversité de leviers d’action : soutien financier aux porteurs de projet, ingénierie de l’outillage numérique (plateforme France Services, bornes usagers), financement de la formation des agents, animation communautaire, lancement d’AMI, et présence constante dans les instances de gouvernance. Trois types de contribution peuvent être distingués :

- Une contribution décisive à l’expansion rapide du réseau, en soutenant notamment les projets portés par La Poste (camions jaunes, antennes), via plus de 33 M€ engagés entre 2020 et 2023.

- Une contribution déterminante à la qualité de service et au pilotage national - à travers le financement de la plateforme France services - de la formation socle CNFPT et d’un écosystème d’animation destiné à homogénéiser les pratiques et diffuser les standards de qualité sur l’ensemble du territoire.

Une contribution facilitatrice enfin, par son rôle d’interface entre partenaires nationaux, d’animateur discret mais constant dans les instances, et de soutien opérationnel auprès des porteurs. Cette posture a permis de fluidifier le fonctionnement d’ensemble du programme, en réponse à l’urgence et à la complexité du contexte.

Au terme de cette phase (2020-2023), la montée en charge du réseau France services est aujourd’hui une réalité : plus de 2 700 structures sont labellisées en 2024, couvrant tous les cantons et atteignant les objectifs présidentiels. La bascule vers la période 2024-2027 marque désormais un changement de registre : il s’agit moins de massifier que de pérenniser, d’améliorer la qualité d’usage et de soutenir l’évolution des missions, des équipements et des compétences. C’est dans cette nouvelle dynamique que s’inscrivent les AMI comme « Lieux Innovants-Lieux Accueillants (LILA) et « aller-vers », et que se renforce le besoin d’un appui durable, structurant et adaptable.

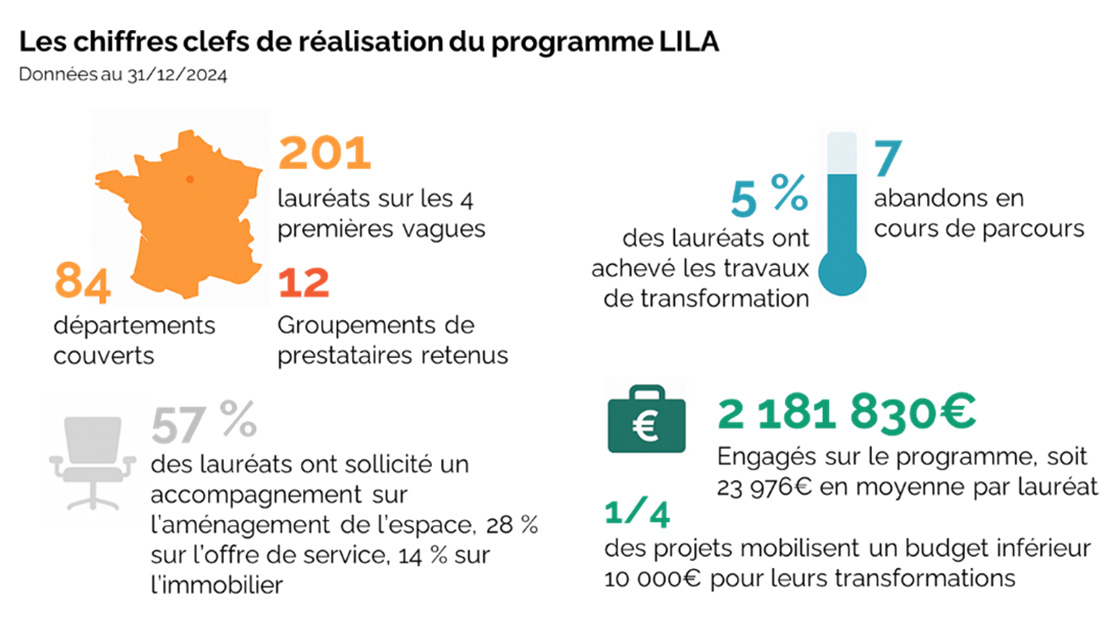

L’AMI LILA, un levier de transformation efficace encore sous investi par les France services (2023-2025)

Dans un contexte de montée en charge rapide et de structuration progressive du réseau France services, la Banque des Territoires a renouvelé son engagement pour la période 2023-2027, en adaptant ses modalités d’intervention. Elle a notamment lancé l’AMI LILA, visant à accompagner les espaces France services dans une démarche de transformation de leur accueil, à travers deux leviers complémentaires : l’amélioration des conditions matérielles (rénovation, réaménagement des lieux) et l’évolution de l’offre de services pour mieux répondre aux besoins des usagers. Le dispositif poursuit ainsi un double objectif : pallier les fragilités d’infrastructures et d’équipements identifiées dans certaines structures, et renforcer la qualité de l’accompagnement proposé, notamment en matière d’inclusion numérique, par une offre de services plus lisible, accessible et adaptée.

Concrètement, les lauréats bénéficient d’un appui en ingénierie assuré par un prestataire externe avec un accompagnement individualisé structuré en trois étapes : diagnostic (environ un mois), élaboration du plan d’action (entre trois et six mois), puis mise en œuvre des transformations (une dernière étape à la main des France services).

©BDT

L’évaluation met en lumière 2 grands constats clés qui permettent de mieux comprendre les enjeux identifiés et d’orienter les pistes d’amélioration.

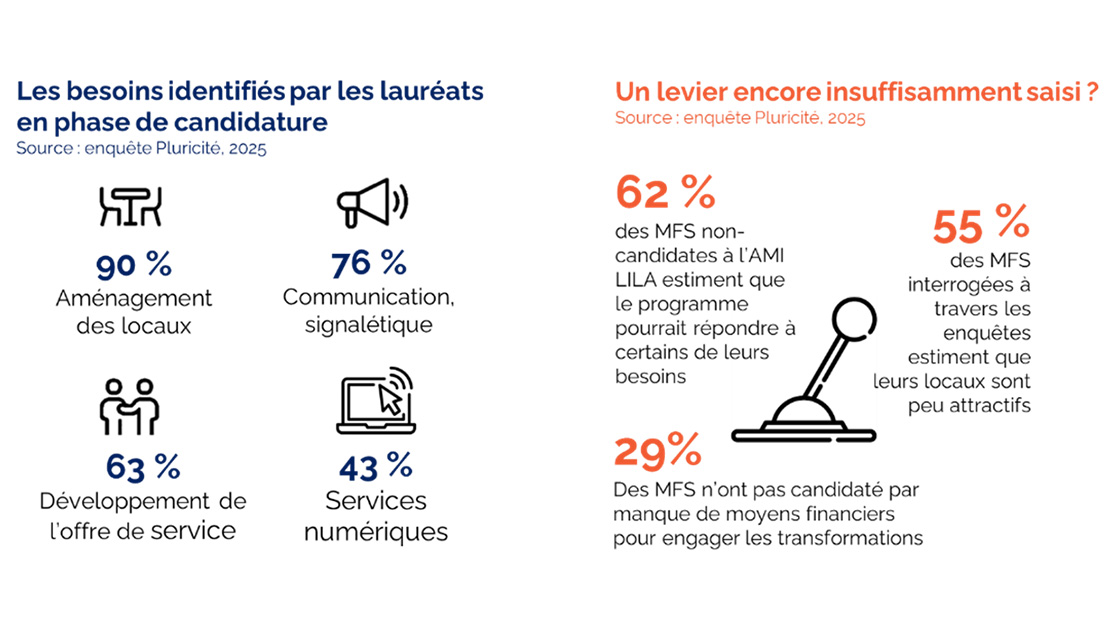

Un dispositif utile et un accompagnement très apprécié malgré un cadre d’intervention perfectible

L’évaluation intermédiaire du programme LILA confirme la pertinence de la démarche au regard des besoins exprimés par les France services. Celles-ci sont confrontées à une série de défis structurels et fonctionnels, qui limitent leur capacité à offrir un accueil de qualité aux usagers et à répondre aux exigences croissantes du dispositif, notamment du point de vue des infrastructures mais aussi de l’offre de service (cf. figure ci-dessous).

©BDT

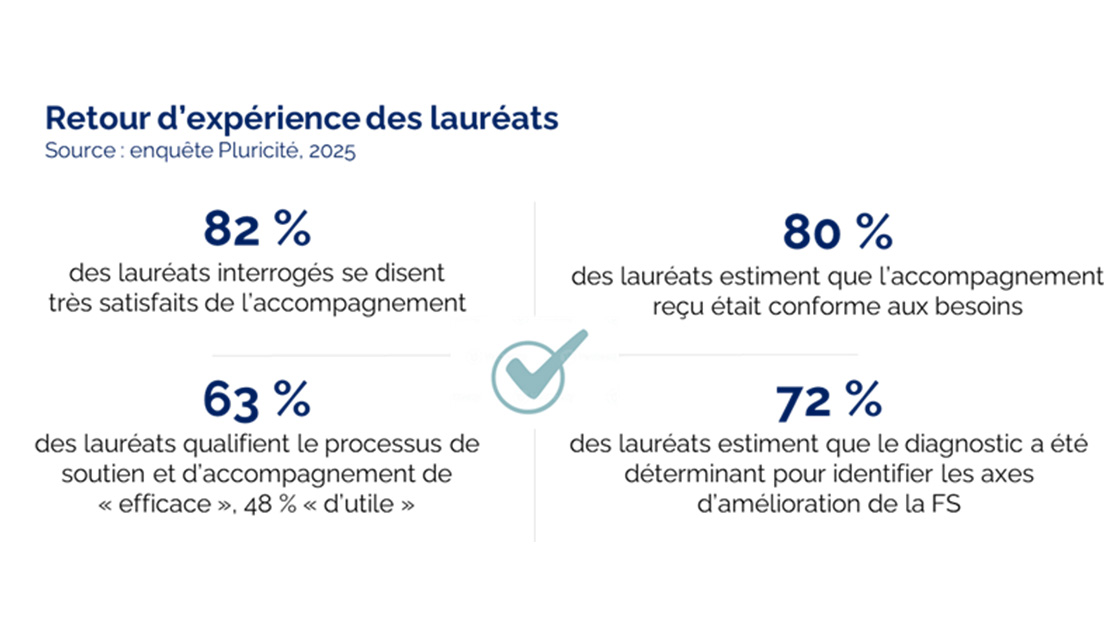

- L’évaluation atteste du haut niveau de satisfaction des France services lauréates vis-à-vis de l’accompagnement proposé dans le cadre de l’AMI LILA. Ce jugement positif s’appuie avant tout sur la posture des prestataires, jugée adaptée, professionnelle et à l’écoute. Cette qualité relationnelle a souvent été perçue comme un levier essentiel de mobilisation locale, dans des contextes parfois contraints (charge de travail élevée, faibles marges de manœuvre, équipements vétustes…).

- Les livrables produits à l’issue de l’accompagnement sont également jugés satisfaisants, tant sur le fond que sur la forme. Ils sont perçus comme clairs, utiles, exploitables, et parfois même comme de véritables outils d’aide à la décision pour les porteurs de projets ou les élus. Un point a particulièrement été souligné comme une valeur ajoutée du programme : la co-construction qui a favorisé l’appropriation des projets par les agents, contribuant à ancrer davantage les dynamiques de transformation dans les pratiques quotidiennes.

- La forte implication de la Banque des Territoires - notamment dans le pilotage, la régulation des situations complexes ou la validation des étapes intermédiaires -, la capacité d’arbitrage des équipes, leur disponibilité et leur connaissance fine des enjeux France services ont contribué à sécuriser l’ensemble du dispositif.

- La logique de territorialisation des accompagnements a, dans l’ensemble, été bien respectée, permettant une bonne adéquation entre les réalités locales et les ressources mobilisées.

- Plus structurellement, le dispositif reste contraint par un cadre d’intervention très normé. Le séquençage rigide (quatre phases), les bons de commande figés (nombre de jours prédéfini) et les délais impartis ont parfois limité la souplesse d’intervention.

©BDT

Enfin, plusieurs limites de fonctionnement sont relevées par les acteurs : une fin d’accompagnement parfois floue, un manque de capitalisation nationale, une faible valorisation des productions, et une absence de partage des expériences entre lauréats. Dans un programme désormais étendu à grande échelle, le besoin d’animer une communauté d’apprentissage et de diffuser les réussites devient un enjeu stratégique.

Des effets déjà visibles et un potentiel de transformation à consolider

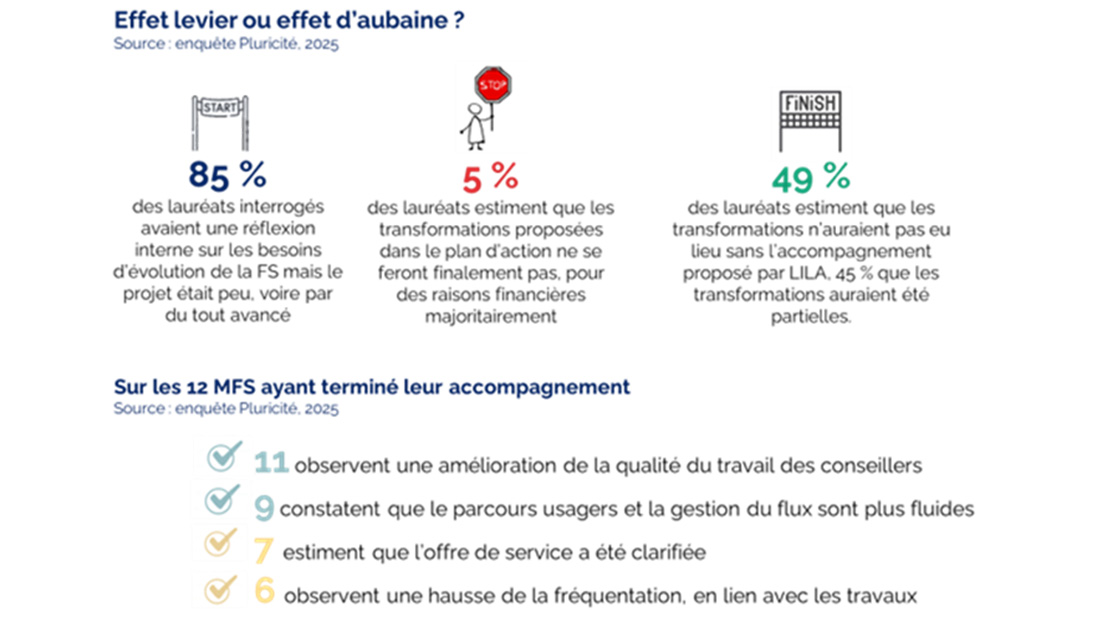

Les effets de l’AMI LILA doivent être analysés avec prudence : au moment de l’évaluation, seule une dizaine de France services ont finalisé l’ensemble du parcours, incluant la phase de transformation. Les retours disponibles sont donc encore partiels, mais permettent de faire émerger des enseignements encourageants, utiles à la poursuite du programme.

- Un rôle de déclencheur : l’AMI a permis à de nombreuses France services de sortir d’un état de réflexion latente pour structurer un véritable projet de transformation.

- Des transformations concrètes et fonctionnelles. Les projets portent majoritairement sur des ajustements matériels (circulation, mobilier, accueil), plus faciles à appréhender que des évolutions sur l’offre ou les partenariats.

- Un impact structurant sur les équipes. L’implication des agents dans la démarche a souvent renforcé la dynamique collective, le sens du travail et la qualité de vie au travail. Dans un contexte de tension RH, LILA a constitué un levier de reconnaissance et de remobilisation salué par de nombreuses équipes.

Des effets visibles sur l’accueil des usagers. Pour les France services ayant achevé leurs travaux, les premiers impacts sont facilement observables : espaces plus lisibles, flux mieux gérés, confidentialité renforcée.

©BDT

Pour autant, l’évaluation a également mis en avant plusieurs obstacles à dépasser pour faire atterrir réellement les projets :

- Un passage à l’acte plus complexe qu’anticipé : moins de 15 % des lauréats ont finalisé leurs transformations.

- Des moyens financiers contraints pour nombre de collectivités, ce qui limite l’ambition ou ralentit les projets.

- Un contexte RH fragilisé : les France services font face à un turn-over important et des difficultés de recrutement

- Une capitalisation encore trop limitée : un effort structuré de mutualisation serait nécessaire pour accompagner la montée en charge du programme et ses retombées.

Recommandations

Les recommandations formulées dans le cadre de cette évaluation s’articulent autour de trois axes complémentaires visant à accompagner la montée en charge du programme LILA tout en renforçant l’impact et la lisibilité.

-> Améliorer l’organisation et le pilotage du programme autour de :

- La sélection des lauréats,

- La gestion du marché de prestations

-> Déploiement de l’accompagnement :

- Plus de souplesse dans l’accompagnement,

- Adaptation du séquençage de l’accompagnement,

- Amélioration de la lisibilité des livrables,

- Formalisation du suivi post-accompagnement.

-> L’animation et la capitalisation pour favoriser une appropriation du programme à plus grand échelle :

- Création d’espaces de dialogue et retours d’expérience,

- Production et diffusion d’outils de capitalisation,

- Clarification du positionnement du programme,

- Outiller davantage les relais de proximité, en particulier les animateurs départementaux

Depuis cette mission d’évaluation et l’identification des recommandations, l’équipe de la Banque des Territoires a mis en œuvre un plan adressant l’ensemble des actions, s’inscrivant ainsi dans une démarche d’amélioration continue de son intervention dans le programme France services.

[1] Notamment en partenariat avec La Poste ou via des dispositifs itinérants pour les QPV ou encore via deux appels à manifestation d’intérêt (AMI) récents « Aller-vers et faire venir en France services » (lancé en janvier 2024) et « Lieux Innovants, Lieux Accueillants » (lancé en juillet 2023).

[2] La direction générale des Finances publiques (DGFiP), France Titres, Point-Justice, La Poste, France Travail, La Caisse nationale des allocations familiales (Caf), L'assurance maladie (CPAM), L'assurance retraite, La Mutualité sociale agricole (MSA), France Rénov’, Chèque énergie, L’Urssaf

[3] Sénat, « Rapport d’information – Premier bilan du financement des maisons France Services », 2022. Cour des comptes, « Rapport public thématique - Programme France services », 2024