Quelles évolutions la politique agricole commune (PAC) post-2027 pourrait-elle connaitre ?

Mi-juillet 2025, la Commission européenne a publié un ensemble de propositions législatives visant à réformer l’architecture budgétaire et règlementaire de l’Union européenne pour la période 2028-2034. Parmi ces textes figure une proposition de refonte de la politique agricole commune (PAC) : suppression des deux piliers, fusion de la PAC et de la politique de cohésion au sein d’un fonds unique, réforme de l’aide de base au revenu, nouvelle architecture environnementale, etc. Les évolutions proposées par la Commission sont nombreuses et doivent encore être débattues et adoptées par le Conseil et le Parlement européen – des négociations qui s’étalent généralement sur au moins deux ans.

Une nouvelle architecture règlementaire pour la PAC

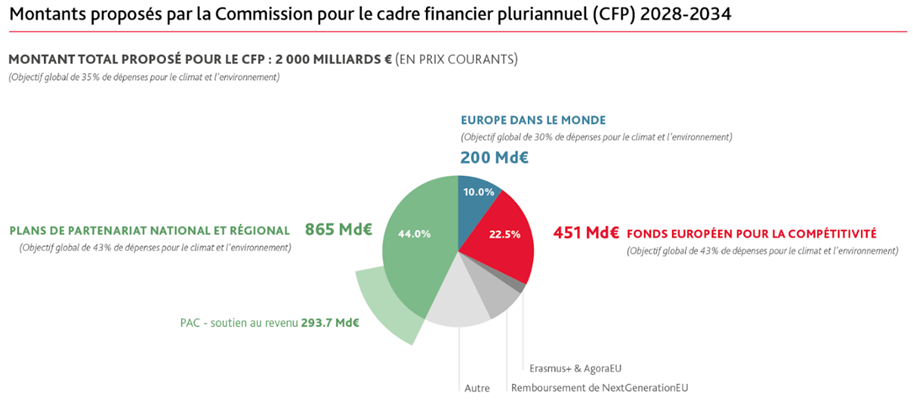

Tous les sept ans, l’Union européenne (UE) se dote d’un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) qui fixe les priorités politiques et les enveloppes budgétaires qui leur sont allouées. Le CFP 2028-2034 proposé par la Commission dessine une nouvelle architecture qui s’articule autour de trois piliers : un Fonds européen pour la compétitivité, un instrument pour les actions extérieures (« Europe dans le monde ») et un Fonds unique rassemblant les politiques en gestion partagée entre la Commission européenne et les États membres – dont la politique agricole commune (PAC) et la politique de cohésion.

Le Fonds unique s’appuie sur le modèle de mise en œuvre introduit par la PAC 2023-2027 : il repose sur l’élaboration d’un plan national de planification. À la différence des plans stratégiques nationaux (PSN) établis pour la PAC 2023-2027, les plans nationaux demandés aux États membres, appelés Plans de partenariat nationaux et régionaux (PPNR), ne couvrent pas que le secteur agricole ; ils définissent les mesures à mettre en œuvre pour atteindre l’ensemble des objectifs fixés par le Fonds unique. De plus, le budget de ce Fonds n’est pas entièrement pré-alloué par programmes et par ensemble de mesures. Ce sont les États membres qui arbitreront entre leurs différentes priorités au moment de l’élaboration de leur PPNR, ce qui rend toute anticipation du budget de la PAC compliquée.

©Caisse des Dépôts

Source : Régnier, E., & Lévy, P. (2025, octobre 16). Quelle ambition environnementale pour le cadre financier européen 2028-2034 ? Iddri. https://www.iddri.org/billet-de-blog/quelle-ambition-environnementale-pour-le-cadre-financier

Une forte diminution du budget de la PAC ?

La question du budget alloué au secteur agricole dans le futur CFP est sans doute celle qui mobilise le plus les acteurs agricoles et le monde politique. Il est pourtant difficile de comparer les budgets des deux périodes : ces derniers ne couvrent pas les mêmes mesures et ne répondent pas à la même logique.

Il est possible de comparer les enveloppes allouées à la PAC dans les deux CFP : 387,8 Md€ pour le CFP 2021-2027, 300 Md€ pour le CFP 2028-2034 (293,7 Md€ alloués au soutien au revenu des agriculteurs et 6,3 Md€ à la nouvelle réserve agricole), soit une diminution de plus de 20 %. Toutefois la dotation proposée pour la période 2028-2034 représente un budget minimum destiné à ne financer que le soutien au revenu des agriculteurs (dont la définition est étendue à l’ensemble des aides directement versées aux agriculteurs[1]). Les États membres peuvent ensuite compléter ce montant au moment de l’élaboration de leur PPNR via leur enveloppe nationale. Cependant, tous ne disposent pas des mêmes marges de manœuvre.

Des enveloppes nationales plus ou moins contraintes

©Caisse des Dépôts

Source : Pour le budget de la PAC : https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/0b812eb5-320a-4ed7-9004-3b78df3b8b41/download

Pour les régions les moins développées : Annexe II du règlement sur le Fonds unique ; Pour le reste : calcul de l’autrice à partir des données de la Commission

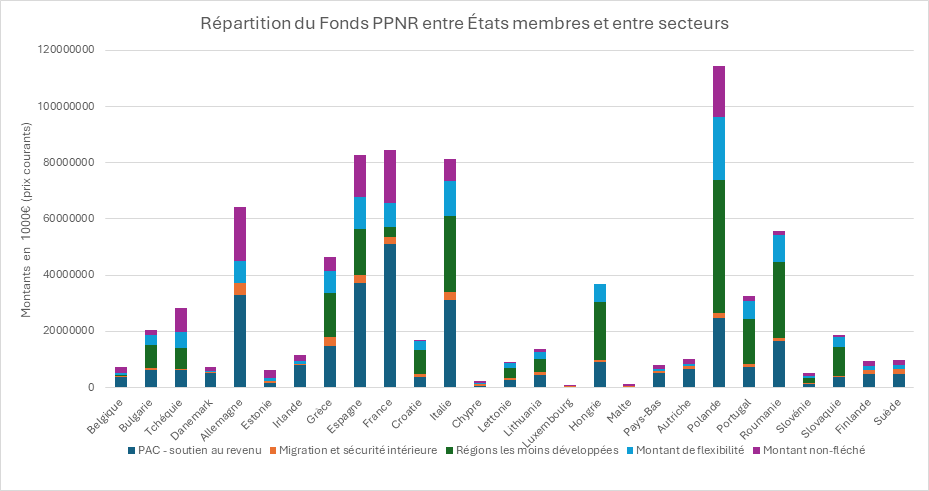

Chaque État membre dispose d’une enveloppe globale au titre du Fonds unique au sein de laquelle ne sont définis que les budgets minimaux devant être alloués aux régions les moins développées, aux politiques de sécurité et de migration et aux mesures de soutien au revenu des agriculteurs. Or ces montants minimaux varient fortement d’un État membre à un autre. De plus, 25% de cette enveloppe nationale (hors soutien au revenu des agriculteurs) doit être mise de côté afin de constituer un « montant de flexibilité ». Ce dernier pourra être utilisé au moment de la révision à mi-parcours du PPNR et en cas de crises, y compris pour soutenir le secteur agricole.

Prenons le cas de la France pour illustrer cette nouvelle architecture budgétaire. Si les propositions de la Commission venaient à être adoptées en l’état, elle disposerait d’une enveloppe globale de 84,5 Md€ au titre du Fonds unique, au sein de laquelle 50,9 Md€ devraient être alloués au soutien au revenu des agriculteurs, 3,7 Md€ aux régions les moins développées et 2,7 Md€ à la migration, la sécurité et les affaires intérieures. Son montant de flexibilité s’élèverait à 8,4 Md€. Il lui resterait donc 18,8 Md€ qu’elle pourrait allouer selon ses priorités. Pour conserver un niveau de soutien au secteur agricole via le budget européen similaire à celui apporté en 2027, la France devrait transférer 16,3 Md€ supplémentaires, ce qui représente près de 87% de sa part de budget non pré-fléché[2].

Un abandon des mesures de développement rural ?

Les marges de manœuvre sont ainsi contraintes pour un certain nombre d’États membres, dont la France, ce qui soulève d’importantes questions pour l’avenir des interventions dont le budget n’est pas sanctuarisé au titre du soutien au revenu. Cela concerne principalement des mesures de développement rural tels que le programme LEADER, le soutien au partage de connaissances et à l’innovation ou encore les initiatives de coopération territoriale et locale.

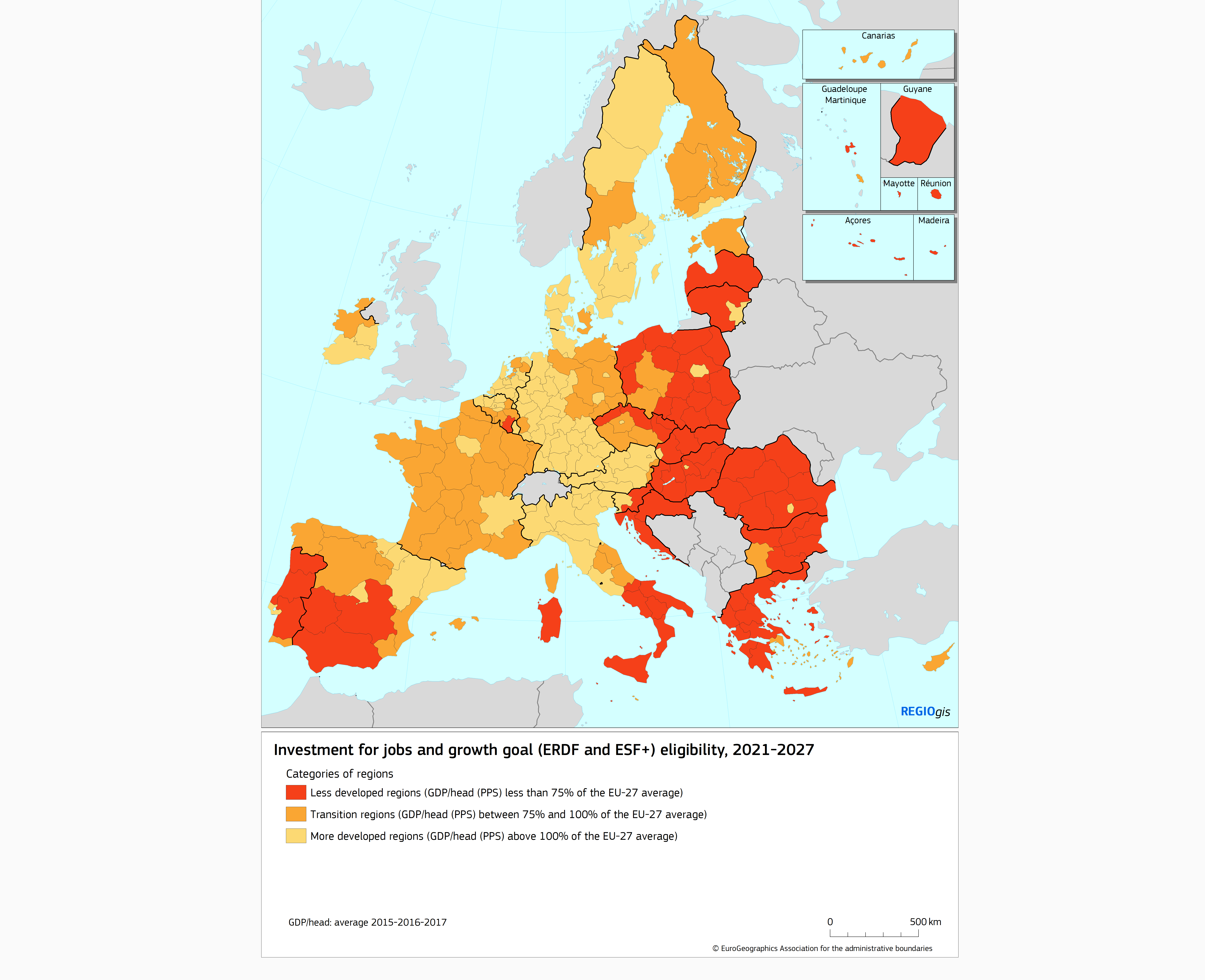

L’incertitude est d’autant plus grande que les règles de co-financement des mesures de développement rural évoluent également. Sur l’ensemble du budget du Fonds unique, les règles de co-financement proposées sont les suivantes : un taux de co-financement minimal de 15 % dans les régions moins développées, de 40 % dans les régions en transition et de 60 % dans les régions plus développées. Ces taux s’appliquent également aux interventions agricoles dont le budget n’est pas issu du budget sanctuarisé. Dans le cadre du CFP 2021-2027, toutes les régions de France métropolitaine à l’exception de deux d’entre elles sont considérées en transition : le taux de co-financement national serait donc de 40 % pour une grande partie du territoire français et de 60 % en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. La catégorisation des différentes régions sera ré-établie pour le CFP post 2027 mais cela ne devrait affecter que marginalement cette répartition.

Carte Éligibilité à l'investissement pour l'emploi et la croissance (REED et FSE+) 2021-2027

©Caisse des Dépôts

Source : https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/poster2021/eu27.png

Des règles différentes s’appliquent au budget sanctuarisé pour le soutien au revenu. Quatre interventions bénéficient d’un financement entièrement européen : l’aide au revenu dégressive fondée sur la surface, les aides couplées, le soutien aux petits agriculteurs et les paiements spécifiques au coton. Pour les autres mesures, dont par exemple les actions agroenvironnementales et climatiques ou les paiements au titre de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), le co-financement national doit être d’au moins 30 % (sauf exception).

Ces taux de co-financement différenciés pourraient pousser les États membres à délaisser les mesures de développement rural ainsi que les actions agroenvironnementales au profit de mesures intégralement financées par le budget européen tel que l’aide au revenu dégressive (nouveau nom donné à l’aide de base au revenu) ou le soutien aux petites fermes. D’autant que les propositions de la Commission sont peu détaillées, laissant ainsi une grande liberté aux États membres.

Une subsidiarité renforcée : menace sur le caractère commun et l’ambition environnementale de la PAC

La nouvelle architecture proposée par la Commission renforce la subsidiarité de la PAC : l’ambition et le caractère commun de ce nouveau cadre reposent quasi exclusivement sur les prérogatives que la Commission s’alloue pour contraindre les États membres dans l’élaboration et le suivi de leur PPNR[3].

Ces dispositifs, peu populaires auprès des États membres, pourraient être affaiblis, voire supprimés, lors des négociations entre le Conseil et le Parlement européen. Il reviendrait alors au Conseil et au Parlement de penser d’autres garde-fous à même de garantir un marché commun juste et équitable pour les agriculteurs européens, mais également d’assurer une ambition environnementale dans les plans d’action des États membres. D’où l’importance de s’intéresser aux acteurs et intérêts qui influeront sur le cours des négociations de cette réforme.

L’ouverture des négociations agricoles à de nouveaux acteurs : quelles conséquences pour la prochaine PAC ?

Le secteur agricole européen a historiquement bénéficié d’un traitement politique et législatif spécifique, ce qui contribue à expliquer certaines permanences dans l’évolution de la PAC. Or les propositions législatives de la Commission mettent en place une nouvelle architecture décisionnelle qui ouvre l’espace des négociations à des acteurs non agricoles aux niveaux européen et national.

Au niveau européen, l’adoption d’un Fonds unique relève des compétences du Conseil des affaires générales. Les experts agricoles sont associés à ces négociations, mais n’en sont plus les principaux acteurs ; ils doivent de plus composer avec les autres secteurs inclus dans le Fonds. L’agriculture est donc désormais intégrée, de façon plus importante que par le passé, à des négociations multisectorielles.

Au niveau des États membres, le secteur agricole ne dispose plus d’un plan national spécifique, mais est inclus dans le PPNR, dont l’élaboration fait intervenir différents ministères et parties prenantes. Là aussi, les intérêts agricoles seront mis en balance avec d’autres, sous la houlette d’instances de coordination transversales. Dans le cas de la France, c’est le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) qui chapote ces négociations. En raison de taux de co-financements nationaux plus élevés, les ministères chargés des finances et du budget devraient également gagner en importance.

Poursuite ou sortie du statu quo pour la PAC 2028-2034 ?

Ainsi s’ouvre une période de négociations déterminantes pour le futur du secteur agricole européen. Plusieurs processus, dépendants les uns des autres, se déroulent parallèlement au sein de différentes instances. Cette nouvelle architecture décisionnelle ainsi que la plus grande subsidiarité octroyée aux États membres et la concision des propositions législatives de la Commission renforcent l’incertitude quant aux textes qui seront finalement adoptés.

Rien ne garantit une révolution de la PAC ; au contraire, les États membres pourraient adopter un cadre permettant de garder une politique proche de celle actuellement en vigueur au prix de la poursuite de l’affaiblissement de son caractère commun et de son cadre environnemental. Pour autant, en proposant une nouvelle gouvernance et une refonte de certains dispositifs phares de la PAC, dont l’aide au revenu, la Commission offre aussi la possibilité aux États membres et au Parlement européen de réformer en profondeur la PAC. L’issue des négociations dépendra des rapports de pouvoir entre les différents acteurs, tant à Bruxelles que dans les différentes capitales.

Pour aller plus loin :

©IDDRI

Pour une présentation détaillée d’enjeux tels que le cadre de performance, la réforme de l’aide au revenu ou la gestion des risques et des crises, voir : Régnier, E., Catallo, A., & Aubert, P.-M. (2025). Cadre financier européen 2028-2034 : Les enjeux clés pour le secteur agricole (Décryptage No. 5).

Notes

[1] Cela concerne 12 interventions : l’aide au revenu dégressive fondée sur la surface, l’aide couplée au revenu, l’aide spécifique au coton (ne concernant pas la France), les paiements pour contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques à une zone, le soutien pour désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires, les actions agroenvironnementales et climatiques, le soutien en faveur des petits agriculteurs, le soutien aux outils de gestion des risques, aux investissements, aux jeunes agriculteurs, aux interventions dans certains secteurs et aux services de remplacement agricole (Article 35 de la proposition de règlement sur le Fonds unique).

[2] Pour une présentation détaillée de ces calculs, voir : Matthews, A. (2025, octobre 15). Further reflections on CAP governance and budget. Cap Reform. https://capreform.eu/further-reflections-on-cap-governance-and-budget/.

[3] Régnier, E., Catallo, A., & Aubert, P.-M. (2025). Cadre financier européen 2028-2034 : Les enjeux clés pour le secteur agricole (Décryptage No. 5). Iddri. https://www.iddri.org/Publications/202509-IB0525-CFP20PAC.pdf.

La Caisse des Dépôts soutient les activités de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). Ce centre de recherche indépendant diffuse ses travaux pour faciliter la transition vers le développement durable. Son objectif est d’identifier les conditions et de proposer des outils pour placer le développement durable au cœur des relations internationales et des politiques publiques et privées.